非物质文化遗产

文明长河的璀璨星光

何为非遗?根据联合国教科文组织在2003年通过的《保护非物质文化遗产公约》的基本精神,非遗的定义是:被各社区、群体与个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。换言之,非遗是一个互动联系的、实现综合认同的、有序的、整体性的文化传统,是一种谱系性的存在。

非遗不仅是文化身份的标识,更是经济发展、社会凝聚和文化创新的重要源泉。在全球化浪潮中,它为民族文化提供了立足之本,增强了民族自信与认同感;在地方发展中,非遗产业成为推动经济转型、促进文旅融合的新动力;同时,它也为当代文化创作提供了无尽灵感,激发着新的艺术表达与科技创新,是可持续发展不可或缺的文化资本。而中国酿酒行业绵延数千年,在历史长河中不断演变发展,一脉相承,传继有序,可以说是非遗文化的重要载体。这为河套酒业等企业开展相关非遗活动创造了更加有利条件,非遗也为酒企升级发展注入了新的驱动力量。

河套酒酿造技艺

北疆酒韵的匠心传承

中国白酒的酿造技艺是中华文明的重要载体,凝聚了数千年的智慧结晶。其独特的固态发酵、蒸馏工艺、窖池传承、酒曲制作等流程,体现了中国古代微生物学、化学和手工技艺的高度成就,蕴藏着东方匠心与美学。

河套酒酿造技艺是中国传统白酒酿造工艺的重要组成部分。属蒸馏酒范畴,采用窖池发酵;凭借师徒传承,保持了传统原酒酿造核心技艺,历经数千年活态传承,发展至今。河套酒酿造技艺作为内蒙古的文化符号,承载着当地人民的情感与记忆。

该技艺以精选河套大红高粱及河套小麦、玉米、大米、糯米为原料,以河套小麦为原料制曲,经过续楂配料、混蒸混烧、泥窖生香、多轮发酵等多道工序精心酿制而成。每一个环节都蕴含着酿酒师们的匠心独运与对传统的坚守,发酵过程中微妙的温度、湿度控制,蒸馏时火候的精准把握,无不体现着河套酒酿造技艺的科学性与艺术性。

河套酒业集团建于1952年,是在清末民国时期的隆记、永记、大发公、玉隆永、蛮会等十几家传承久远的酿酒酒坊基础上发展起来的大型酿酒企业。多年来,河套酒业集团致力于河套酒酿造技艺的传承与发扬。一方面,通过建立传承谱系,让老匠人带徒授艺,确保技艺传承不断档,先后培养出12名国家级白酒评委,拥有一支200多人的传统酿酒传承队伍;另一方面,投入大量资源进行科研创新,将现代科技与传统工艺相结合,提升酒品质量,夯实品质根基。

河套酒酿造技艺凭借独特的工艺和卓越品质,成为河套酒业集团发展的核心竞争力。通过品牌影响力的提升,河套酒不仅创造了显著的经济效益,也让河套酒酿造技艺成为内蒙古地域经济发展的文化名片。

赋能非遗 持续发展

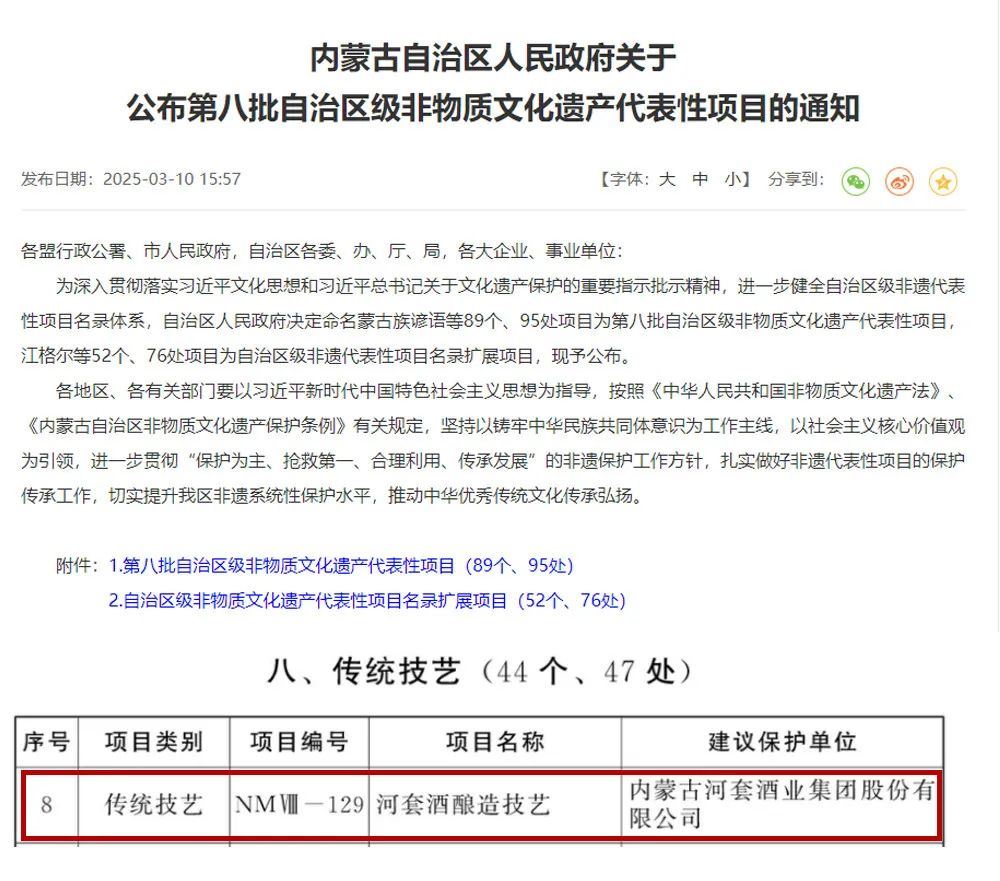

白酒是我国文化传承的重要载体,历经数千年而酒脉不绝,河套酒业集团“河套酒酿造技艺”入选第八批自治区级非物质文化遗产代表性项目,对于传承和弘扬白酒文化、提升白酒行业的整体地位和价值具有重要意义。

展望未来,河套酒业集团将以此为契机,以更加坚定的步伐,继续走在非遗保护、品牌打造与文化传承的道路上。企业将持续创新非遗保护的方式方法,让河套酒酿造技艺在新时代焕发出更加蓬勃的生命力;不断深化品牌建设,让河套酒品牌迸发出更强的品牌影响力,走向更广阔的消费市场;全力推动文化传承,使河套酒文化成为连接过去、现在与未来的精神纽带,让河套酒酿造技艺这一非遗瑰宝在新时代绽放更加夺目的光彩,持续为地方文化繁荣与经济发展贡献力量。

已有0条评论