“(白酒)这个行业本身是资源型的行业,需要有老酒厂、老牌子、老文化,但这些也就存在几十年,或者也就存在百年。如果我们用一个更长的时间尺度去看,它不是几十年的问题,是千百年的事情。如果从千百年的尺度看,其实大家还是公平的,大家的起点都是一样的。”

在10月17日举办的第五届光瓶酒领袖大会上,陶石泉带着他的江小白十周年特别版“金盖”,向全行业分享了这家年轻企业对自身行业地位的理解。

成立仅仅十年,江小白却已经升级了三代酒体,长江之畔的江记酒庄正在成为中国白酒创新力量的一面旗帜。

“任何时候,包括今天这个十年,包括未来的十年,酒行业的创新还可以涌现出很多,要抓住本质的创新。”陶石泉如是说。

“瓶中美好的液体,才是产品力的本质”

这一年,陶石泉多次在不同场合提到江小白创造的种种“不存在”,而创造了一座“真正的酒庄”成了他最骄傲的几件事之一。那么,对江小白来说,它所创造的这座真正的酒庄意味着什么?

“我们是清香型,但我理解的酒庄一定不只是酿酒、不只是挖掘文化,它必须是像欧洲的酒庄一样,必须有粮食的种植,一定从粮食开始,从原料开始,有一个完整的体系。”在今年的光瓶酒领袖大会上,陶石泉谈起自己对“酒庄”的理解时说道。

以江记酒庄为起点,江小白有了自己的“一亩三分地”,包括万亩高粱种植基地,包括酿造、销售、电子商务、生态农业旅游在内的全产业链体系都从此出发。

9月26日,在自己的“一亩三分地”迎来今年最后一次收割的日子,陶石泉在高粱地里拿起笔,顶着初秋的高温给十年来一直支持自己的100位有代表性的用户写信到深夜,并进行了一场“马拉松式”的直播,全程他只是埋头写信,没有花哨的动作,甚至没有一句话。

“中国白酒的用户是满分的,是100分的,是全世界最好的用户。”在二十一天后的光瓶酒领袖大会的现场,陶石泉即兴谈起了自己对消费者、对产品以及对白酒行业从业者的理解,“在经营的过程中,每一家企业对于用户给予我们的认可的价值,我们要敬畏,如果用户给予我们这么高的价值,我们不能做出好的产品来回报用户,那企业的经营一定是不可持续的。”

本着这种对用户负责的态度,诞生仅仅十年的江小白历经了酿造技术的三次革新,从最初“一清到底”的川法小曲清香,到第二代单纯酿造法,再迭代到如今第三代“本味酿造法”。快速的产品升级迭代背后,是江小白对自身产品精益求精的极致追求,“我们企业对于做产品是特别敬畏的,从来没有觉得自己的产品是完美的,而是一直可以去改进和改善的。”

从一瓶小酒到如今的百元名酒,陶石泉始终认为,“产品不是指包装,有没有穿那件‘衣服’不是本质,不论大酒还是一瓶小酒,里面美好的液体,那才是我们产品力的本质。”

正是这种对产品精益求精的态度,让江小白不断加大对江记酒庄的投入,截至目前,江记酒庄已累计投资近30亿元,拥有6个纯粮酿造车间,年产能6万吨,老酒储备6万吨,并且拥有4位白酒国家级评委、9位国家高级酿酒师、9位国家高级品酒师,人才储备堪比许多一线酒企团队。

酒镇白沙,江小白的深厚积淀

花费十年之功打造的江记酒庄,是江小白不断进化的产品力的重要依托。其所在的江津白沙镇,是清香型高粱酒的重要发源地。

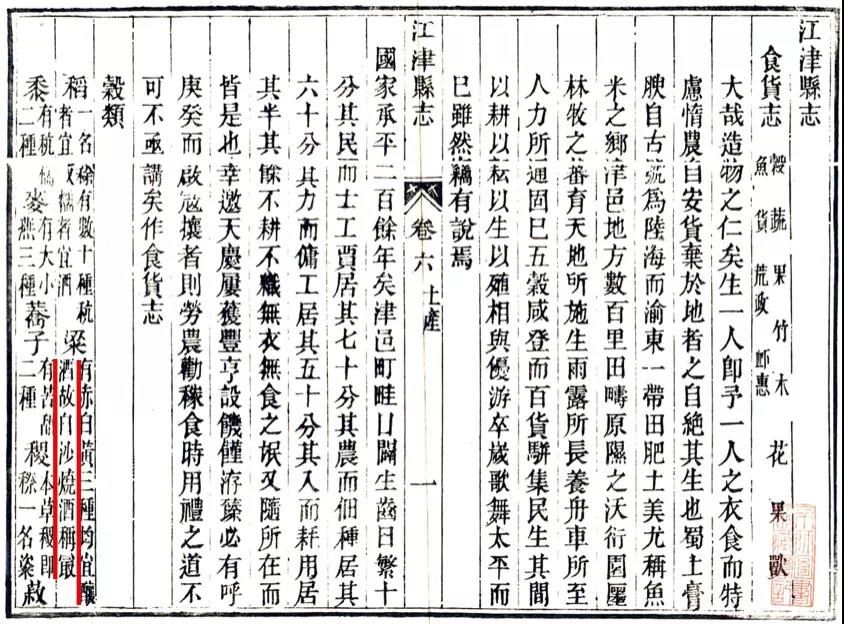

1875年,县令王煌主持修订的《江津县志》在“土产”一卷中记载当地高粱称:“有赤白黄三种,均宜酿酒,故白沙烧酒称最。”今天江小白第三代酒体所采用的金皮糯1号,正是经过五年选种培育,在江津江小白农场种植的。

与世界大多数烈酒产区一样,江津不但盛产酿酒所需的优质原粮,同时兼具酿酒所需的地理资源,她地处北纬29度线附近,与茅台、宜宾、泸州同处酿酒金三角区域,白沙镇更地处长江谷地,四面环山,气候温和,适合微生物的生长繁衍。

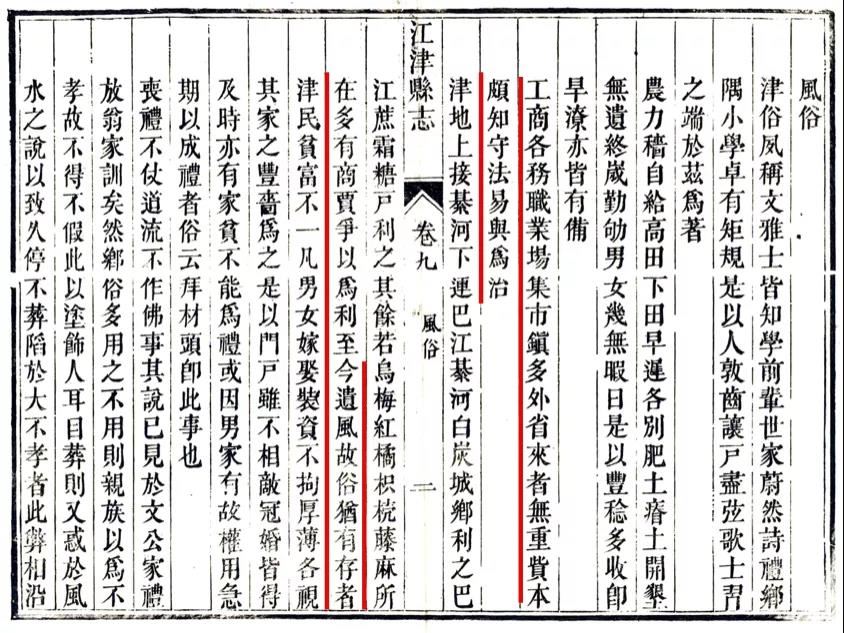

1875年成书的那部县志的《风俗》一卷亦记载,位于长江干流的江津县,“工商各务职业,场集市镇多外省来者,无重资本,颇知守法,易与为治”,其地“上接綦河(今綦江),下连巴江,綦河白炭,城乡利之,巴江糖霜,糖户利之,其余若乌梅、红橘、枳桔、藤麻所在多有上古争以为利,至今遗风故俗犹有存者”。

在16-19世纪,四川盆地与长江中下游地区商贸往来随着白银涌入和手工业空前发展而空前繁荣。地理环境带来优渥的商贸环境,使得江津白沙成为长江沿岸重要的商业市镇,江津烧酒也随之兴起。

这种与生俱来的外向基因,也奠定了日后诞生于此的江小白不断走向世界,拥抱未来的品牌特质。

史载“江津产酒甲于省,白沙烧酒甲于津”,这里的“白沙”,正是距离江津上游百里水路的白沙镇。从明代嘉靖年间,白沙镇开始大量开设烧坊,如今在驴溪酒厂的厂区内,还有一条复原的清代槽坊街:二百多年前的乾隆时期,这条街上已有酿酒槽坊300余家,并形成了一条一华里长的“槽坊街”。

清末四川大儒赵熙当年顺江而下,在距离白沙镇还有十里时,就闻到了镇上的酒香。这位“晚晴第一词人”、著名书法家下船品酒后,随即挥毫写下了一首七绝:“略阳路远茅台俭,酒国春城让白沙。十里烟笼五百家,远方人艳酒堆花。”

在赵熙写下这首诗的数年之后,驴溪酒厂就诞生于江津槽坊街,它是公认的“正宗巴渝老味”,2016年江小白斥巨资保护性收购的驴溪酒厂。来自该厂的现任江记酒庄技术总工邵家艳,是重庆市非物质文化遗产“江津烧酒酿造技艺”的第四代传承人,也是江小白酿酒技术的主导人。

如今江小白纯粹清冽,不染杂味的酒体,亦来自传承数百年的江津烧酒技艺,而在此基础上,不断升级的酿造工艺,正成为江小白走向未来的不竭动力。

十年本味,江记酒庄的变与不变

在谈到自己的产品时,陶石泉说:“我自己给目前的企业打分,我们的产品力只能达到80分。为什么留了20分?因为做产品一定需要持续改善,一定需要不断的迭代,一定需要慢慢的积累,这个离开了时间是做不到的。”

不论是喝一口“金盖”或“三五挚友”,还是漫步江记酒庄的酿酒车间,“纯”与“净”是人们感受最多的两个字。

参观酒庄那天,江津下着蒙蒙细雨。车间外创意涂鸦彰显着这家企业的青春与活力,车间内清亮整洁,弥漫着的淡淡高粱香味,清而不冲。摊晾着的高粱颗粒饱满,青石窖池光滑整洁,蒸馏后的原酒散发出清雅的香气。陈放着老酒的巨大陶坛,安静地在地下酒窖里呼吸着江津这一方风土。

“白酒应该是什么味道?应该就是粮食本来的味道,就是尽量的减少人工干预”,在光瓶酒领袖大会上,陶石泉谈到,在升级第二代酒体时,江小白的产品官认为糟香味有好有坏,有人喜欢有人不喜欢,“我们要有一个取舍,就要减少糟香味。”

而在谈到第二代酒体向如今第三代酒体的演变时,他认为,“就像开水煮白菜,就像广东菜里面清蒸鱼,如果鱼的原料不好,可能我们要过度的加工它,如果原料好,我觉得加工过程要遵循自然,减少人工的干预。这也是本味酿造法的理念。”

“气韵高雅、清音高古”是江小白第三代酒体的显著特征。而这种酒香的清雅纯净,来自江记酒庄生产车间特制的青石窖池,不含一丝杂味,曲苦味也被降到最低限度。

“酒菜搭配相得益彰”“酒不夺菜味”“口感、体感都很舒适”,这是评酒会上各位嘉宾对第三代酒体代表作“金盖”的评价,这款江小白的十周年纪念款在今年的光瓶酒领袖大会上荣获“卓越新秀奖”,而与其同为第三代酒体代表之作的“三五挚友”更是在今年8月的旧金山世界烈酒大赛上,荣获最高品质大奖“双金奖”,被评委会赞为“最佳清香型白酒”。

从当年的一瓶小酒,到如今代表中国白酒跻身世界名酒阵营,江小白和它的江记酒庄在中国白酒利口化、国际化方面开辟了一条新路,它以扎实的产品精神、诚挚的消费者视角、广阔的国际化视野,将江津一方山水,百年技艺传承和最广泛的消费圈层紧密链接,成为中国白酒品牌创新与品质坚守的典范之作。

“我们也坚定地相信江小白将来一定可以走到世界,可以跟白兰地、威士忌一样,成为影响全世界的烈酒。作为清香型的企业,我们可以去把握这个机会。”同样,我们这个行业也有理由对这家企业的前景保持持久的观察。

已有0条评论