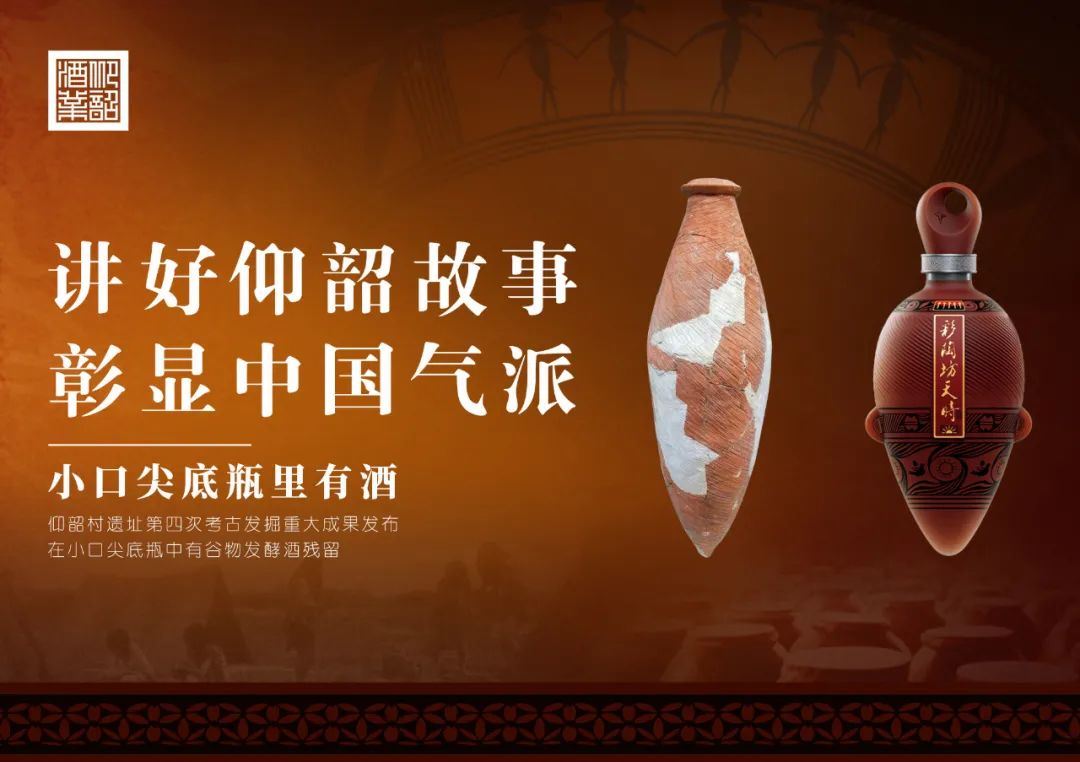

“你见过这种造型的瓶子吗?你知道这样的尖底瓶具体是什么用途吗?”这是《文物会说话》近期一档主题为“酿酒神器——小口尖底瓶”的节目开头抛出的两个问题。节目的主角是小口尖底瓶,为仰韶文化时期的典型陶器。上世纪二三十年代,小口尖底瓶在中原地区的仰韶文化遗址广泛出土,人们对其的研究也不断深入,2020年,在仰韶村第四次考古发掘中发现小口尖底瓶里有酒曲等物,最终对瓶内残存的谷物进行科学检测发现,小口尖底瓶实则是一种酿酒器。

早在上世纪末,小口尖底瓶就被编入中学历史教材,进入中学历史教学活动中,成为中小学生的考古启蒙。而今,在黄河流域南岸的部分地区,小口尖底瓶“酿酒器”的身份已然发生了变化,由书本上的“启蒙”变为实际生活中可感触的“实物”。

自西向东,发源于青藏高原注入渤海的黄河,是中华民族的母亲河。在黄河中流地区南岸的渑池县,是仰韶文化的重要发源地,1921年,瑞典考古学家安特生在渑池县仰韶村首次发现中国新石器文化——仰韶文化的线索。

在后来的发掘和研究中,仰韶文化逐渐揭开了神秘的面纱。人们逐渐发现,小口、尖底、鼓腹,造型奇特的小口尖底瓶是仰韶文化特有的陶器,这份特有,来于其与长达两千年的仰韶文化共生共荣。从当前已发掘的仰韶文化遗址中发现,小口尖底瓶在仰韶文化早期至晚期均有出现。

而同样在渑池这块考古圣地上,人们发现,不同于普通的生活器具,小口尖底瓶是六七千年前仰韶先民的酿酒器,同时也可用作盛酒器,常现身于祭祀、拜祖等重大场合中,并由此成为甲骨文中“酒”“尊”“奠”等字的原型。

酿酒活动的兴盛,说明五六千年前位于黄河中下游流域的渑池,雨水丰茂,气候温和湿润,适宜农作物的生长。同时,在漫长的历史演替中,该地的酿酒活动并未间断。

酒是一地的风物。渑池境内多山,山内多河脉。在山间流淌的水中富含锶、钙、锌、硒等多种对人身体有益的矿物微量元素,当地人称之为“醴泉”。用这些水来酿酒,有一种甘美的独特口感。历史上的春秋战国时期,燕赵会盟于渑池,席上所饮之水即为“醴泉春”。

“醴泉春”之名固然与仰韶文化无关,但它仍是仰韶文化时期酿酒活动的延续,是小口尖底瓶酿酒技艺的传承。“燕赵会盟”的历史故事则是渑池此地酿酒历史的一个缩影。在五六千年的时间里,历经数代,这一酿酒传统技艺被不断延续下来,并不断革新。到上世纪六七十年代,渑池这一白酒产区所产之酒有了正式的名称——仰韶酒。

仰韶酒酿酒工艺继承了古人用小口尖底瓶酿酒的精髓,其后仰韶彩陶坊对传统酿酒技艺进行了革新,即“陶”在酿酒全过程的参与。“陶屋制曲、陶泥发酵、陶甑蒸馏、陶坛储存”的“四陶工艺”为彩陶坊对小口尖底瓶酿酒古法的传承。然而传承古法并不是终点,无论是“活化”一种文化,还是“复原”一种技艺,都需要赋予文化或技艺新的生命力,也即持续不间断的创新。

彩陶坊酒变单粮为九粮,选取九种粮食的最佳配比,以及对黄河南岸肥沃之地陶土原料的选择、陶泥发酵等生产环节的优化、微生物技术的运用等,都是对传承五六千年酿酒古法的革新。

不止如此,造型古朴的小口尖底瓶还成了彩陶坊的酒器,使其达到传承用“小口尖底瓶”酿酒传统“形于外而神于内”的完美状态。

酿酒器小口尖底瓶是考古学上研究新石器时代绕不开的话题,同时也是中华民族探索文化意义上“早期中国”的重要文物。当这一文物从历史教材、博物馆走出来,借由彩陶坊这一载体走向人们的日常餐桌上时,文化便变得生动鲜活起来,变得可被触摸、被品味。

不妨,用一杯陶香,触摸千年之前的小口尖底瓶,品味早期的“中国”。