过去政商务市场的消费逻辑是政务带动商务,当白酒行业下行、政务市场急剧萎缩后,商务市场的消费区间不会跟随下降,反而相对稳定且消费量会稳步提升。原因有两方面:

一是市场规律的使然,当政府对于民营经济的行政干预减少并开始进行相应促进手段时,商务市场的兴起就是必然,彼此的交流会愈加广泛和频繁,而商业组织、民间组织参与社会活动的积极性和影响力也会水涨船高。商务市场的繁荣必然带来白酒消费量的提升,红酒、洋酒的销量也会随之上升。

二是城镇化推进进程的加快和国家在基础设施建设上的投入、在改善民生尤其是最低工资保障的提升,必然带动普通大众的消费能力提升和更多的财务机会,会有一部分人进入到商务消费用酒价位。这种双向的作用导致商务市场的白酒销量不降反升和消费价格的相对稳定。

笔者在陕西恒丰集团销售总经理吕战平时,他说“100-500元的中高档酒或叫‘次高端’可能是最有卖相的产品。2015年,两会结束后,国家出台了很多利好,比如放松货币政策,鼓励创业、推进沿海自贸区建立,加大对铁路、水利等基础建设的投入……这些都是为了刺激消费。而大众商务消费并没有因高端商务、政务消费的萎缩而萎缩,现在收入水平提高了,该吃还得吃,该喝还得喝,只要不是公款消费,都很正常。”

由此可见,中高端白酒并没有走向末路,而是走向了更为广泛、更为庞杂的大众商务群体中,这类市场也得到了越来越多酒企的高度重视。如何用更低的成本,用更好的手段去获取这类群体的“芳心”,成为了最为重要的课题。

据笔者观察,在100-400元价位,如果可以占据一定的市场份额,对于白酒企业缓解内部成本压力,塑造品牌形象,获取足够支撑企业发展壮大的利润,抢占竞争对手的利润来源和生存空间,是具有战略意味的。

现在这个价格带的战斗已经打响,用什么去抢夺所谓的大众商务消费中高端白酒的市场呢?

整合关键资源,进入商务人群圈层

微笑曲线的两端分别是技术(创新、产品)和用户(市场),从世界级优秀企业的发展脉络来看,从当下表现最为抢眼的小米来看,都是做好了一件事,关键资源的有效组织。而对于白酒企业来讲,关键资源就是各类大众商务消费者。谁能够把这些商务群体有效组织起来,谁就有了这个市场的话语权和份额抢夺的可能。

俗话说抓筷子不如抓筷笼子。抓住盛放这些商务人群的圈层,也就抓住了这类庞而杂却又具有相当购买力和影响力的人群。这些群体能否有效的组织起来,为企业所用?回答这个问题,我们要回到中国的社会形态去思考。

中国几千年的农耕文明在历史和现在都在发挥着积极作用,所谓“九同”就是老祖宗们圈层文化理念的最直接体现。

而当前社会形势下,强调圈子文化、社区文化,强调血缘、地缘,即使到了工业文明的今天,人们的惯性思维方式仍然依此进行。欧美信仰的是个人存在,而中华民族一直信奉的是关系社会。基于人情原乡、宗族内部信任、泛宗族化组织人情背书的推荐方式等等,可以说所谓圈层是无处不在。这种圈层是散状的、无序的,但却是可以快速变现的。

当前流行的团购运作方式是没有竞争壁垒的,是不稳固的。而社会商圈整合与酒企商圈自建,才会使得这种关系变得更加有序,更加牢不可破。当今社会上广泛存在的商会、协会和各类民间组织就是酒企需要抢夺的第一目标。

以某中原省会城市为例,该市在工商局备案具有正规执照的商会类组织33个,协会类组织90余个,还不包括商业自行组织的联谊会和民间各类兴趣、爱好者协会。就以这近120余个协会来讲,笔者做过粗略统计,平均每个协会的会员单位或个人数量约为150个左右,如果再去掉20%左右的交叉人群,这些商会/协会所覆盖的企业家、私营业主、具有一定经济实力或社会影响力的个人总量应该在1.8万人左右。平均每人每年用酒量1000元左右,这就是1800万的市场。而这类人群所消费的一定是中高端产品,他们才是具备这个能力的核心消费人群。

笔者亲身经历的两个案例可以作为这种商务群体运作模式的一种佐证。

一个区域性白酒企业,只在某一个地级市有市场份额,一年销售3000万左右。没有品牌影响力也没有过硬的政府背景。但就这样一个酒企,通过某商圈的合作共建,顺利开发了邻近两个省份的代理商,每个代理商都是首批订单500万,年销售任务1500万。

另一个案例是,一个普通的团购业务员,2014年的团购任务600万,她的客户都是政府类的客户,今年政府采购形势不好,她很难完成,到年底了才完成200万不到。但是,她通过进入了山东某商会,结识了很多企业家,通过企业的定制系统,为这些商务客户群体进行各个性化定制酒的导入,超额完成任务,而她自身也获得了更多的社会资源。

选择有时候比努力更重要,在这两个案例中得到了最直观的体现。

综上所述,商务市场份额的抢夺不是某一种模式和方法就能够实现的,商务人群的组织化实现也不是简单的某个部门就能完成的,它是一个系统工程,但又是一个可以“短期见效,长期见利”的一个营销模式。

抢夺“大众商务消费酒”市场路径规划

作为酒企,想要进入这些商会/协会,让这些组织中的个体乐意购买产品,也绝不是简单搞一场品鉴会、搞一两个赠酒活动就能实现的,而是建立在客户价值不断创造并快速响应加以满足的基础上的。

大众商务市场由于以前大家过分重视政务消费对市场的拉动,对这块领域的精耕并没真正做到位,笔者看来,做好商务市场却是一个系统工程。一方面需要一个好的运作模式,另外一方面是需要健全的组织保障体系。

一般的酒企若要避开与一线强势品牌在产品力、品牌力、资源投入力度等方面的直接竞争,就要比这些高高在上的一线品牌在客户互动和服务上做的更主动、更活跃、更贴近也更迅速。

基于客户特性的个性化服务是目前所有产业都在思考、尝试乃至战略靠拢的方向,而通过有序的商圈整合与自建,就可以实现对这些商务人士定制需求信息的快速获取与响应。

不仅于此,企业还需要在供应链上做出调整,以便实现客户个性化需求的迅速响应。而贯穿于始终的却是组织能力的保障,一方面是前台业务开发能力的输出即特种部队的组建,另外一方面是后台生产与客户管理服务组织体系的重构与提升。只有这样,才能实现对于商务市场份额的有效抢夺。

第一,经营导向从供应链向需求链转移,个性化定制是大势所趋。当下,目标客户群体需求的及时把握和捕捉,成为了制胜之道。由需求链倒推供应链的适应性改变成为必然。比如现在始兴的白酒定制系统,就是最直接的一种表现。企业通过商圈整合和自建商圈的运作,和商务群体有了真正密切接触的机会,而这类人群又有各种基于白酒消费的需求,在彰显个性化、尊享化的今天,独特的定制产品的快速导入,实现了客户的实际需求。而定制产品的低成本和高毛利,必然成为企业利润来源的重要组成部分。客户得到了价值满足,企业得到了实惠,这是双赢。

第二,企业传统的销售组织体系开始部分重构。酒企在行业下行缩减人力开支和又迫切需要扩宽销售渠道提升销量之间,本身就是一种矛盾。在结构效率大于运营效率这一原则下,传统酒企的销售组织体系的重构就变得十分必要。

一方面是释放前台业务的活性,打造特种部队。这个特种部队的成员都能够不断进行企业资源和商圈资源的有效嫁接和互动。另一方面是后台支撑体系的专业化,将过去前台所做的客户开发、客户对接、客户活动执行和客户利益实现的绝大部分职能实现后台专业化管理,规范客户管理的具体流程制度,让专业的人做专业的事,实现客户与企业部门的有效对接。将客户管理由过去的“单兵作战”真正实现为“组织化”和“量产化”。

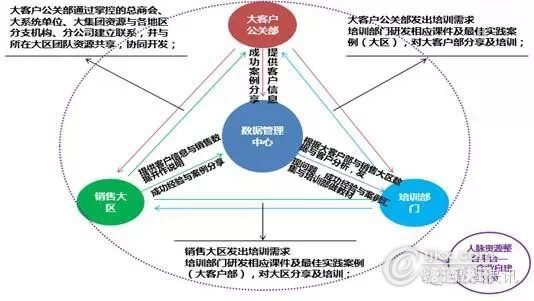

第三,企业开始从单纯的订单式管理走向大数据化管理,总部职能快速发育。企业要在当下竞争激烈的市场环境中取得先发优势,在不断进行模式创新和技能提升的同时,也要重点发育总部职能,并在此过程中实现大数据化管理。若在商务市场的运作上实现规范化、数据化和部门协同化,就必须将这几个与商务客户管理相关的部门加以有效衔接。

第四,商圈核心人士的挖掘与深度合作——超终端模式的适时导入。超终端模式的核心就是将企业的生意变为意见领袖的生意,从商圈中寻找到关键人,由他出面进行产品推广,而在合作模式上运用超终端模式,进行深度捆绑。再通过与成员的深度接触进入其内部小圈子,小圈子可以帮助企业的公关资源投放更有针对性,完成人脉关系深化,最终与其形成社区化关系。通过深入接触按照“泛关系-弱关系-强关系-社区化关系”的节奏进行关系运作。

已有0条评论