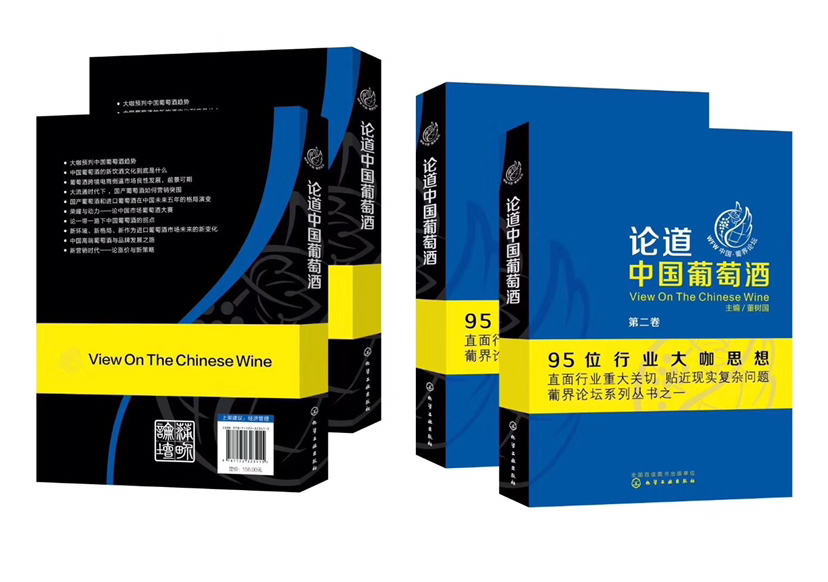

时光如梭,中国葡萄酒大咖群从2017年1月13日成功举办首届“葡界论坛”后,现在三年时间过去了。我们是见证者,也是直接参与者,为了这份情怀、责任和担当,我们共克时艰,不遗余力,至今已连续举办了22届论坛,可以说,是大家的共同努力,推动着中国葡萄酒行业与市场的向前发展,欣欣向荣。论坛的第1—10届全部内容编篡成《论道中国葡萄酒》第一卷书,行业与市场反响很大,从这一成果中,既能看到中国葡萄酒行业与市场一些重大关切的问题,也能管窥其那年那月的沉浮与走势,同时,又作为历史进程的记录者,为研究中国葡萄酒与市场的发展脉络探讨、提炼、锻铸了不可或缺的理论依据。

时光如梭,中国葡萄酒大咖群从2017年1月13日成功举办首届“葡界论坛”后,现在三年时间过去了。我们是见证者,也是直接参与者,为了这份情怀、责任和担当,我们共克时艰,不遗余力,至今已连续举办了22届论坛,可以说,是大家的共同努力,推动着中国葡萄酒行业与市场的向前发展,欣欣向荣。论坛的第1—10届全部内容编篡成《论道中国葡萄酒》第一卷书,行业与市场反响很大,从这一成果中,既能看到中国葡萄酒行业与市场一些重大关切的问题,也能管窥其那年那月的沉浮与走势,同时,又作为历史进程的记录者,为研究中国葡萄酒与市场的发展脉络探讨、提炼、锻铸了不可或缺的理论依据。

大家知道,中国葡萄酒伴随中国经济的发展,历经几十年,已经成为中国酒类市场的必备酒种。中国也很快会成为世界第二大葡萄酒消费国。国产葡萄酒在取得长足发展的同时,也伴随着进口葡萄酒的疯狂涌入。

按年为单位的海关进口葡萄酒数据来比较,1996年和2000年我国进口葡萄酒年度进口量分别为:4,651,003升和35,130,287升,到了2009年我国进口葡萄酒年度进口量达(不含港澳台地区)171,231,332升,而2017年我国进口葡萄酒年度进口量达740,309,876升(不含港澳台地区),这是什么概念呢,就是说这21年(1996—2017)葡萄酒进口量在我国增长了160倍!

而2001年是第二次进口葡萄酒浪潮的一个分水岭,那一年中国加入世贸之后,葡萄酒的关税从64%逐渐降到14%,这次谁也拦不住了,进口酒涌入加之相应的文化也跟着进来,催化了中国葡萄酒市场的繁荣发展。

2018年又是一个节点。中国商务部长钟山更是宣布中国将于未来5年,进口超8万亿美元的商品,同时中国首届国际进口博览会也于2018年11月底在上海举行,我们的市场进一步打开。进口葡萄酒的第三次浪潮自然会席卷而来。中国葡萄酒消费者的选择必然更加宽泛。

我把这19年(2001——2019)以及当下正在经历着的时光总结成四个阶段:

1.文化缺失的盲从阶段;2.价格不透明的暴利时段;3.资本转向的合作阶段;4.理性消费的趋势时期。

而最近过去的5年,一方面进口葡萄酒的快速增长,另一方面国产葡萄酒年产量下滑。虽然国产葡萄酒的产品品质有了很大提升,并频频在国际上获奖,但不能掩盖的事实是:我们的种植面积在萎缩、产量在下降、市场占有率在下滑、市场培育工作远滞后于进口酒,甚至连国内的知名企业都纷纷转向进口酒。业外资本对产业的投资也首选进口酒。更可怕的是,在消费的理念中,进口酒也是整体优于国产酒。

中国是我们的,但中国市场是国际化的,当下,已经有近60个国家和地区的葡萄酒在中国市场中搞得风生水起、热热闹闹了。我们必须要有这种危机意识,在自己的地盘上,如果国产葡萄酒干不过进口葡萄酒或者被边缘化,我想这终究不是我们愿意看到的结果,也不会甘心这样。从某种程度上来说,即使同情和理解我们确实起步比较晚,规模发展也无非就二三十年的事儿,但这不应该是一个行业整体滞后的全部理由。

我曾经撰写过一篇文章《弯道超车:在扁平化市场中找到新的突破》,何为弯道超车?就这主题来说,不仅指公司与公司之间、品牌与品牌之间、渠道与渠道之间的竞争,而且是国产酒与进口酒之间的博弈、是整个行业自己与自己的超越与竞争。

如何超越?我们学习进口酒,但其实并不想成为进口酒,也不可能成为进口酒,进口酒如果是“机械化部队”已经跑在了前面,我们真的靠两条腿能赛过对手的汽车轮子吗,我们辛辛苦苦、精疲力尽,即使追上了也未必能拼得过。

怎么办?这就是我说的必须要学会弯道超车,不完全按照进口酒的“机械化路线”,而是要利用熟知地理人文环境、独辟蹊径、彰显个性,做出自己,发挥近水楼台的文化优势、斜插过去,节约时间和资本,与其在人家屁股后面追赶战斗,不如截道伏击,出其不意,这就是弯道超车。

当然,中国葡萄酒业发展中需要讨论的问题林林总总,但归结起来,种植是整个产业链的根本,也是由此引发一切问题的核心环节之一。庄园的发展不可能成为整个产业的主导,大量的种植还要依靠种植农。没有钱赚就没人种植,种出了葡萄没有好的质量也不会有企业愿意购买,而进口原酒却门槛很低。国家的产业政策、政府的产业扶持,如果不能让农户赚钱,我们的种植面积就会减少,质量就会下降,长此以往,我们的葡萄种植将面临着严峻的挑战。另外,我们的产区到底最适合种植什么品种?我们的主要推广的品种是不是最适合我们产区的风土?产区自身的品种特色是什么?中国地域广阔,产区特色各异,也有着自己独特的品种,但如果为了迎合市场,我们放弃自己的特色,就等于放弃了未来。

举个例子,刚谈到国产酒产量下降的问题,大家应该记得就在几年前,每当葡萄采收季,会出现产区抢葡萄的现象,有些农民也不顾及收购合同,谁给的价高就卖给谁,企业也无可奈何,守着家门口你能怎样!那为什么近年没这种现象了?很多农民为什么拔除葡萄树了呢?

直接说就是农民不赚钱了,企业用不着出那么多钱去收购农民那些只追求产量的葡萄了,直接从国外进口点汁更便宜更便捷,质量也不会太差于农种葡萄,当然还有别的原因。

那么,问题来了,酒庄也不愿意这么干啊,谁不想着有自己的葡萄园呢,这样从质量把控和源头上都有底气,而中国的土地性质和葡萄酒非属农业的问题,为企业增加了成本和风险。为什么这么说?譬如,中国的疆域这么大,一个省的跨度甚至就比人家一个国家面积都大得多,而究竟那一块的风土适合种植什么品种?酒庄倾尽所有弄块地建了庄园,有一些还建得比较豪华,那么,他们还有没有时间和资金大面积试种葡萄品种?这方面国家也没有给个政策鼓励多品种试种,这样就出现了赤霞珠、霞多丽可以,全国就都去种植了,前些年中法庄园研究种植成功的马瑟兰也是一个例子,从西部新疆到东部沿海一下子都有种植了,每个产区的风土并不尽相同,那么,有没有马二兰、马三兰呢,比如云南弥勒的水晶,东北通化的北冰红……到底什么品种才是属于自己的呢?但是,中国的酒庄等不起啊,需要时间,也许需要几代人的努力和探索;需要资金呢,没有产区或者国家来救你,这就是中国几百家私家葡园的尴尬。

开放的市场需要百花争鸣,但从民族产业发展的角度,我们不仅要正视因此而带来的严重后果,更要奋起直追,否则将会失去一个时代的未来。为此,要先从存在的问题入手,只有正视存在的问题,深刻了解症结所在,才能对症下药,取得实效成长。

葡界论坛恰在这个当口,推出引领中国葡萄酒发展的重磅系列论题中国葡萄酒发展之路一:症结!拷问中国葡萄酒的明天在哪里?十大问题,十位嘉宾,深入研讨,坦诚交流,从全面发展的视角,对中国葡萄酒存在的问题进行寻源,这也是中国葡萄酒发展史上第一次对症结对问题全面的“寻源之旅”,论坛嘉宾也都给出了精彩论述。之后连续推出的论坛专题,嘉宾们见解纷呈,从宏观到微观,以不同角度切中要害,在交锋与切磋中探讨共识,目的只有一个,希望给各方带来一场真正的“思想洗礼”、“痛定思痛”和猛然警醒,以促进中国葡萄酒产业的脱胎换骨、重焕生机!我认为这就是一场“久旱逢甘霖”的及时雨,是到了该说又非说不可的时候了!论坛设立的初衷也正在这里。

就目前行业与市场的现状,我们急需要探讨所存在的实际问题,

企业作为市场的主导,是真正的发展主体。但产业的发展离不开政府的推力。从产区成长的角度看,政府推力大,产区成长得就快,产区企业也会受益。然而,产区可能获得的推力受制于产区政府的机制影响,及职能部门人员素质、产业规模、成长周期等因素的影响,导致政府推力这只背后之手的催化作用对产区成长是关键的,弄得不好甚至是致命的。

葡萄酒是长期性发展的产业,这已是行业共识,但企业乃至政府依然会陷入一个“时间陷阱”,大部分重要的表现就是急功近利。从生存与竞争的角度可以理解,但从产业健康发展的角度看,是发展大忌。

产品品质是消费者选择的本质原因。所有的企业都知道品质的重要,但碍于生存的问题、竞争的问题、成本的问题、经营道德的问题等等,依然有部分企业不注重品质,例如偷工减料、以次充好、货不对板、表里不一等等。

葡萄酒是文化商品。每个国家、每个产区、每个企业都有自己独特的社会文化和人文文化的背景沉淀。文化渗透是进口葡萄酒进入中国市场的核心手段,中国葡萄酒的文化是什么?中国葡萄酒的特色是什么?我们要宣传什么?应该传播什么?正在传播什么?

谁教育了消费者,消费者就会相信谁。进口葡萄酒这些年做了大量的消费者品鉴教育活动,不断在影响着消费的心理。例如现在市场上的绝大部分培训都是引入国外的机构和教材,(如英国的WSET、美国的ISG、西班牙大师班、澳大利亚大师班、意大利大师班……等等等等)虽然客观上在促进和繁荣中国葡萄酒市场的成熟,但长期以往,消费者更多的都是在进口酒的教育中成长起来的,那么对中国葡萄酒的成长影响是什么?我们的未来在哪里?

没有规矩不成方圆。因为违法犯罪成本很低,市场总是有投机取巧者,总是有弄虚造假者。我们的监管制度、我们的惩罚措施、我们的法律法规是否能够有效地惩恶扬善?

比如:葡萄酒违规加入多种添加剂可能会致癌的伪劣酒问题,类似的质量问题最近已经查出多起。因为近20年来,国内大宗的产区性的假酒事件断续的伴随着发展中的行业与市场,一些认真酿酒的企业经过艰苦卓绝的努力,好不容易刚刚建立一点诚信回暖人心,消费者又感叹“怎么这假酒又是国产的”!(当然,进口酒也会有劣质酒和假酒情况),一颗老鼠屎又坏了一锅汤,所以,不全是整个行业不努力,是我们的惩罚措施和监管力度也出了问题。

很多企业特别是酒庄已经在关注和注重产品质量,也的确有一部分企业的产品多次获得国内外大奖,得到了国际和市场的认可。但是,一个不争的事实是:对绝大部分中国葡萄酒企业而言,品牌营销是硬伤。很多企业团队没有真正的营销经验,这也是导致市场做不好的重要原因之一。同时,我们要分清楚一个推广宣传的问题:就是在获奖之后,我们究竟是产品本身获奖还是整个酒庄获奖?有没有“一人得道鸡犬升天”呢?

有些问题我们自己是可以解决的,有些问题要依靠产区政府来解决,还有一些事必须国家来解决,比如土地性质;多头管理;非属农业等重大实际问题。我们不要只是强调外因,我们更应该探讨和揪出内因的关键问题。

每个省都有行业协会和各类联盟组织,国家也有自己的行业组织。但这些组织的职能是什么?如何真正推动行业的发展?现在的行业组织是分散的,很多既不能真正起到组织的作用,也不能为企业解决真正的问题。

是如何构建真正的服务平台,如何让消费者改变对国产葡萄酒的印象?在品质打造、品牌树立和彰显个性的同时,单靠一个企业的力量是微不足道的,一个协会的力量也是孤掌难鸣的,一个产区政府的力度充其量也就把自己那一片搞好,但面对全国行业与市场,面对进口葡萄酒疯狂的竞争,关键还是要强调“全行业必须团结起来”,从各个产区的发展变化,以及各个产区在中国市场和行业中的影响地位错落,不难得出一个结论:政府投入力度大,产区发展就快。区域领导力凝聚,下决心以诸如政策、人力、物力、财力等支持力度大的,集体发展就比较快。但对于整个中国来说,这仍然叫小抱团,而不是大抱团,大的抱团就该是一个国家或全行业一个共同认可的机构,赋予其权力专门干这个事,统一规划管理,协同作战,而不是单打独斗式的在诺大的市场中各自去争一席之地,我们必须以“中国军团”的形式,必须要形成“把沙子拧成绳子”的共识,履行其各自的职责,呼吁尽快给葡萄酒立法,在法律之下,形成有监管和真正执行力度的市场新风尚,才能在医好自己内伤的同时,有一个健康的、良性的、有章有法的葡萄酒发展之路。总之,我们身处同一战壕,荣辱与共,必须协同作战,坚持文化自信,重塑“中国葡萄酒”的征信形象,是我们防止被市场边缘化的关键所在。

岁月滔滔,征途在前,我们要敢于正视过去,面对现状,思考变革,修正错误,相信未来,而未来已经来了!

董树国:葡萄酒行业观察家、评论家;葡界论坛创始人,国家一级品酒师。

已有0条评论