儒林华国古今同,吟咏飞毫醒醉中

多士作新知入彀,画图犹喜见文雄

君子,以饮食宴乐,尤以宋为首,处处藏着妙趣风雅。

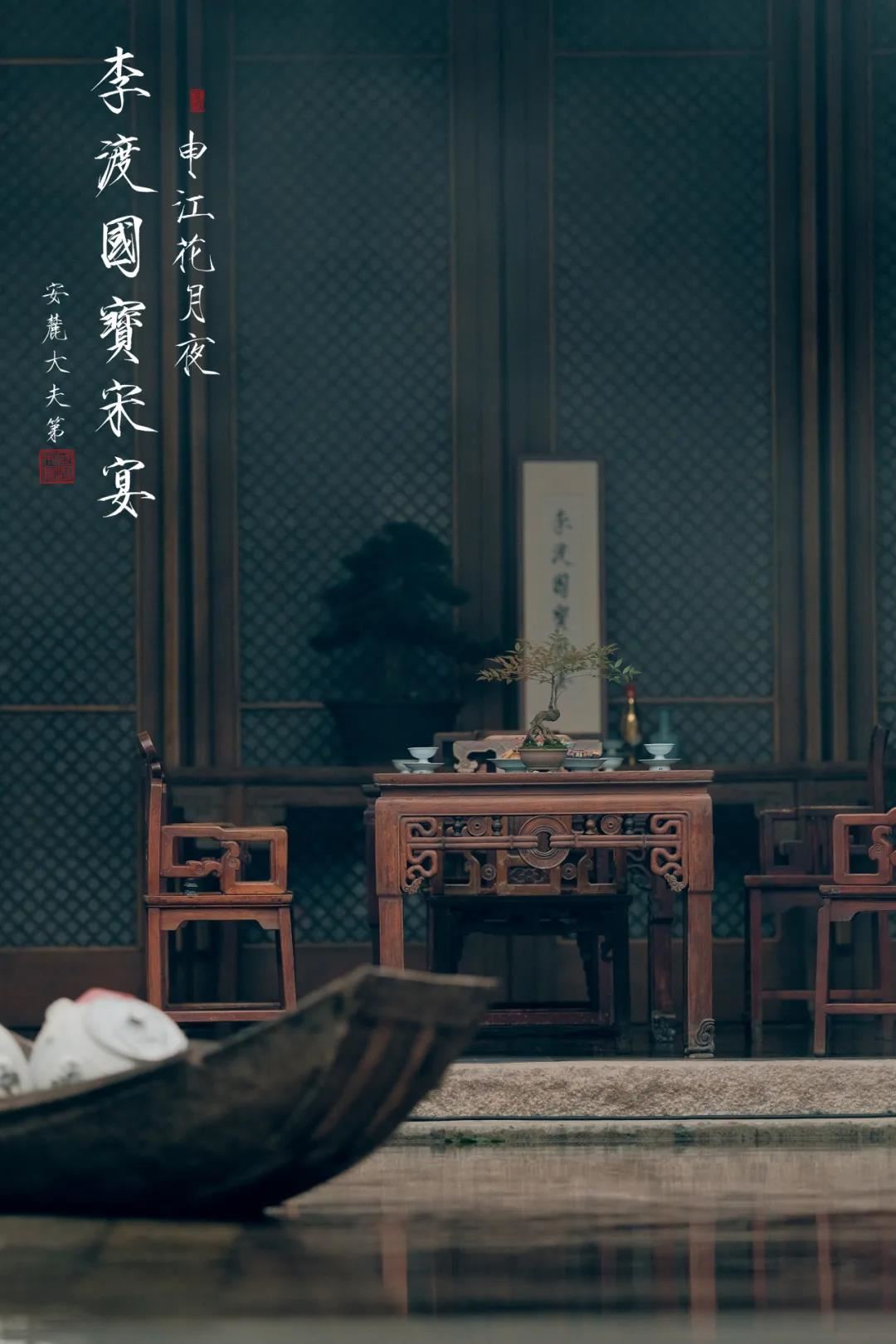

以宋徽宗《文会图》为例,皇帝与文人围坐,佳肴珍馐布满桌案,酒盏、果盘品类丰富,柳下琴音、雅士互敬,一场雅宴盛会跃然画中。

宋徽宗《文会图》(局部)

可见,中国人的雅集宴席,是君子雅会的圈层情怀,是交情深厚的风雅共鸣,是心心相印举怀畅饮。犹如李渡国宝宋宴·申江花月夜,以承袭千年宋风雅致,邀文人雅士相聚申江之畔,一盏一席间,尽显李渡酒业白酒美学。

沉浸式文化IP

再现千年“宋风雅韵”

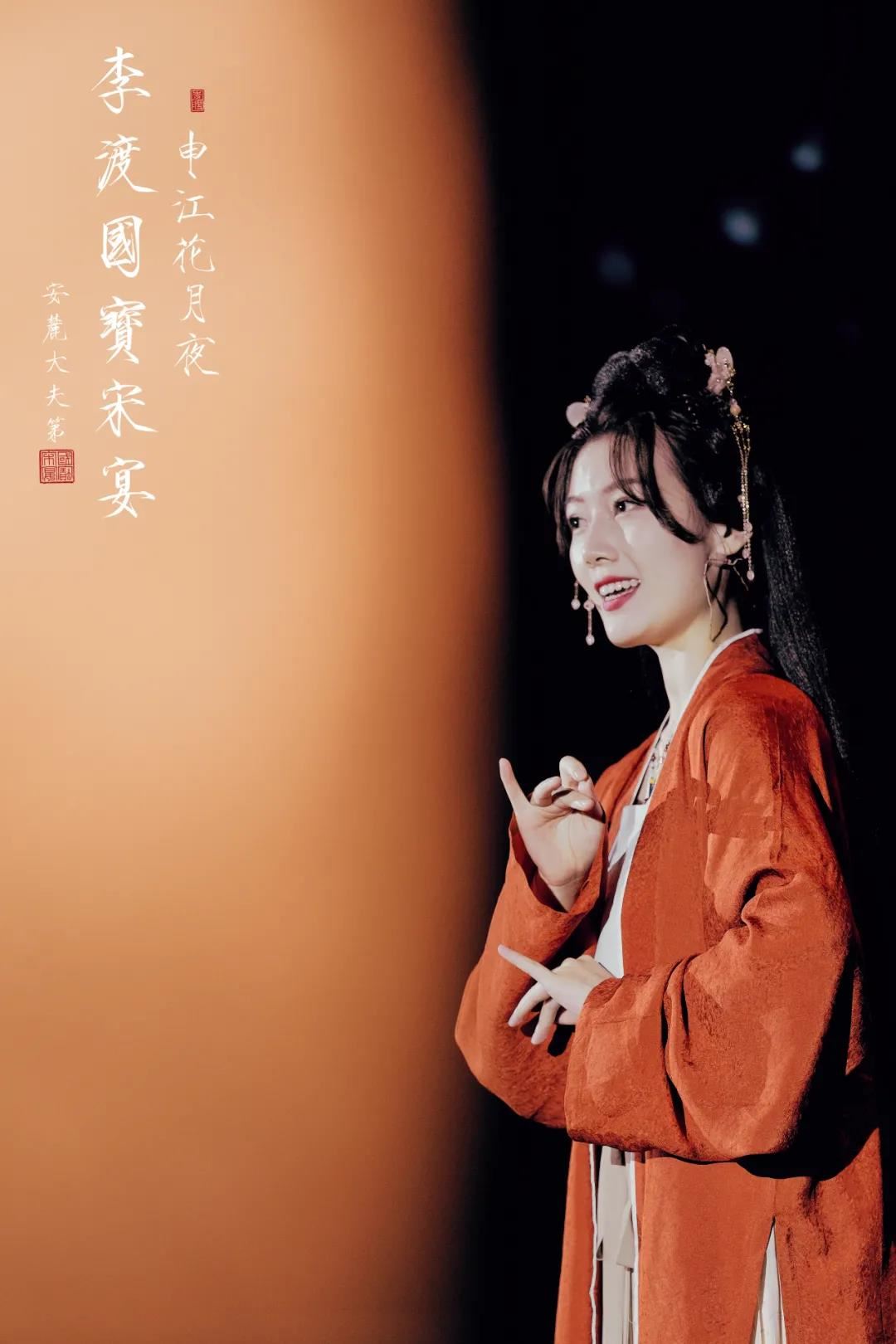

深秋初冬的傍晚,大淀湖涌来的风,从朱家角安麓的古戏台穿过,五凤楼上,白墙青瓦间勾勒出的"凤尾悬鱼"的线条感,在夕阳的余晖中,精致而又极具辨识度。这里,便是李渡酒业首次走出江西,来到上海开启的文化IP全国巡“宴”第三站——李渡国宝宋宴·申江花月夜现场的一隅。

这场名为“李渡国宝宋宴”的宋式沉浸式体验犹如一张网,打捞起宋代的文化、美食、趣闻、闲事,在这里通过完美复刻宋宴点茶、焚香、琴乐、美食、美酒给世人呈现出惬意生活体验。此次宴席不仅是一场“宋味”盛宴,更是一场以宋文化为背景,以承载江西历史为题,以李渡高粱1308为载体,集宋代风雅文化于一体的高规格宴席。

现场,美酒雅趣与乐声歌舞相得益彰,宋风雅韵中品尝宋朝佳肴,灯火摇曳间品鉴李渡高粱1308的“一口四香”,宛如置身《文会图》般,沉浸其中,无法自拔。宴席上,仿佛看到那个历史上最美时代的生活切面:宋朝的文化景象、审美水平和生活方式,在千年之后依然让人向往与追慕。

宋人“风雅处处是平常”的生活方式和李渡国宝宋宴沉浸式体验相互辉映,通过以眼、耳、鼻、舌、身、意六感造境,解码两宋文化基因。

而李渡国宝宋宴背后,不仅是李渡酒业沉浸式体验的再次升级,更是“文化李渡”为中国白酒文化传承和发展,献上的经典案例。并以虔诚之心与国粉共同感受宋朝文化闲情雅致的同时,体验极致的生活美学及对传统人文生活的探索,且已然成为李渡酒业打造沉浸式文化体验IP中最为重要的一环。

一滴澎湃八百年

是文物与文化的交融

从沉睡了1308年的古窖中苏醒,游离千年的时空之眼再次凝聚。对于粮谷而言,这无疑是一场华丽地蜕变。

李渡酿酒距今已有千余年的历史。即便是王安石、欧阳修、晏殊等人每每路过李渡,必不自觉豪饮一番。因此,李渡也曾留下了“闻香下马、知味拢船”的千古美誉。

红蓼花香夹岸稠,绿波春水向东流。

小船轻舫好追游,渔父酒醒重拨棹。

鸳鸯飞去却回头,一杯消尽两眉愁。

晏殊的《浣溪沙》不仅描述了当时李渡抚河两岸的风土人情,也写出了当地人喜爱饮酒的习惯,折射出李渡古镇与酒的渊源。

追溯历史,2002年,李渡元代烧酒作坊遗址经考古发现,深埋在地下的不仅有元、明、清、民国古窖池群、200余件文物,还有均匀呼吸八百年的167个远古时代的古菌群落(OTU)。

得益于这167个远古时代的古菌群落(OTU)所产生的复杂反应,铸就了李渡高梁1308“端杯闻浓香,沾唇是米香,细品有清香,后味陈酱香”一口四香独特口感。并被誉为中国白酒“液体古董”,成为展示宋代雅致之美的代表。

李渡酒业以酒为媒

赓续历史重拾雅宋文化

文化是历史的记忆,是民族智慧和艺术的文化载体,是中华民族伟大复兴的重要条件。但如何更好的保护,发掘,利用好历史文物是传承中华优秀传统文化的必然要求。

追寻古遗址风韵,触摸传统文脉,也成了当今国粉的新宠,古香古色的李渡元代烧酒作坊遗址亦成了探究中国白酒历史的文化网红打卡地。

为了让消费者更好的体验中国传统文化,2014年以来,李渡酒业以元代至近现代烧酒作坊遗址为出发点,通过沉浸式体验,快速打造品牌特色,传播李渡文化。

2020年以来,伴随着“李渡”品牌的成功,李渡酒业不断对沉浸式体验进行升级,借助举办“千年古镇李渡文化旅游周”“中国白酒横店”等活动,实现从“李渡文化”到“文化李渡”的实质性跨越。

2020年末,在经过三个月的筹划、十天的空间布置后,“李渡|国宝宋宴”首秀呈现,这也是李渡酒业和国粉打造的一场融合宋代美学与中国白酒美学的极致盛宴。

2021年春,“李渡国宝宋宴”升级,还原宋徽宗《文会图》雅集现场的同时,通过一场盛宴,全方位展现了李渡酒业文物与文化的融合,在白酒行业首开先河。

2021年10月18日,李渡国宝宋宴首次走出江西,来到上海朱家角,并首次现场还原宋代女子梳妆换装实录,更加完美复刻出“文会雅宴”极致之美。

席上,国粉们犹如置身于宋朝,置身于宋徽宗《文会图》中,穿越千年,在悠扬的歌舞声中,体验宋式生活,感受斑斓雅致文化,感受“一滴澎湃八百年”的李渡高粱1308与延续600年的大夫第。

这,正是李渡酒业以宋之雅,意献东方,让文物携手文化,方能让世人感知李渡高粱1308与一席宋宴间那微妙的内在联系。就如同开篇,我们正是用了宋徽宗在《文会图》中的提文绘图,让文物与文化,历史与现代,白酒与宋宴,李渡与国粉气场相容,气息同频。

已有0条评论