文 / 黄雪梅

只论匠心,曹大明成就的是自己;匠心之上,他试图成就更多的人。

人物简介:

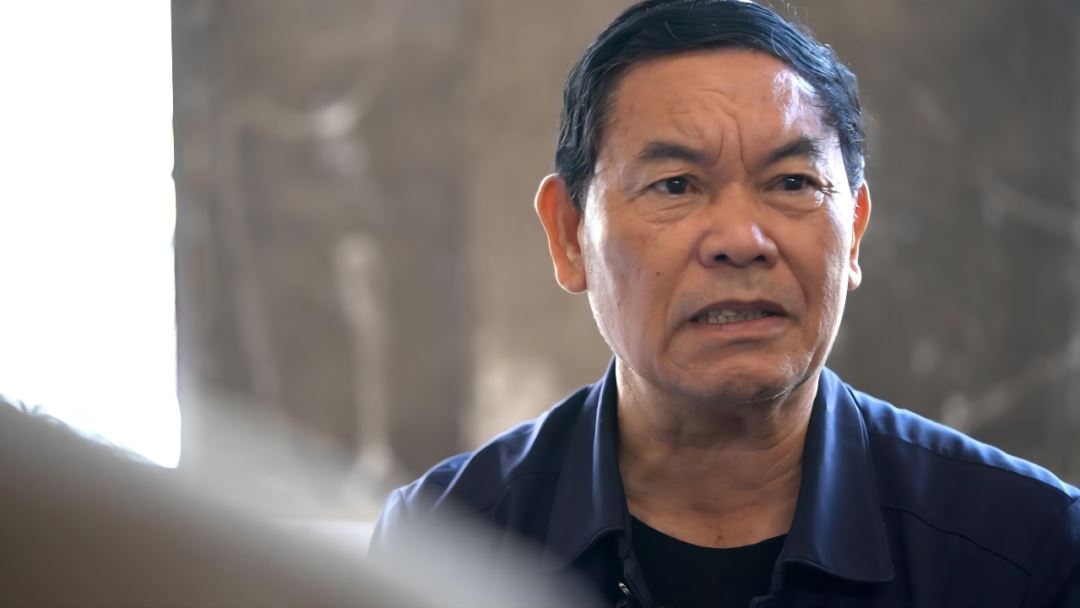

曹大明,原为茅台酒股份公司总经理助理,是白酒专家、仁怀市首届酱香型白酒酿酒大师、仁怀市酱香白酒发展战略顾问、仁怀市质检分院授课专家、中国酱香型白酒产业联盟专家委员会秘书长。

每天早上七点,曹大明在吃过一碗面之后,就去几个试验点巡视,“有的时候更早,凌晨两三点都去过。”

烤酒温度很高,仁怀产区的酿酒和制曲工人们都习惯了凌晨开工,上午收工。他得赶在工人们上工的时候去,“有问题就在工作中解决”。曹大明的生活简单、朴素,但对酱酒工艺,却很抠细节。他对细节的坚持,近乎苛刻。

自茅台退休之后,曹大明在仁怀成立了一所酱香酒工艺培训学校,并出任校长。仁怀有十万酿酒工人,但不是所有人都受过系统的专业培训。这所学校,就是培训酿酒产业工人的。

“很多人干了很多年,却连个职称都没有,没有受到应有的尊重。”曹大明早年是酿酒工人出身,清楚仁怀产区在酿酒用工问题上的痛点,也与产业工人有天然的共情能力。他希望借这样一个平台,将毕生所学传播出去,在帮助产业工人提升专业技能的同时,提升他们的收入与社会地位。

我们常说匠心,就是把细节做到极致,但对曹大明而言,只论细节,只论匠心,似乎始终未曾触及其本质。是以,我们探寻的是,匠心之上,又是什么?

提水的讲究

在曹大明看来,一个简单的问题就能试探出一个人是否懂酱酒工艺:如何提水?

有人率尔而答:水开就提。曹大明并不认可。润粮是酱酒生产的第一道工艺,“包括二十多道工序,其中光提水就有十道工序。”要做好酱香白酒,提水是很讲究的,藏了许多的技巧,并不是水开就提。

一桶水装满的标准必须是15公斤,温度必须保证在90-95℃之间。在放水的过程中,要保证这一数据的准确,就有一些细节要注意:水龙头开大了,会形成水气漩涡,所以到10公斤的时候,闸阀就要关小一点;水装满,要先等三秒,等水面稳定了再提,就不会溢出来;人要靠近水桶,提水更有力量,也不会溢……“水溢出来,重量不达标,地上也全是水,人容易滑倒、烫伤,不安全。”

之所以将一桶水的标准定在15公斤,在于要保证粮和水2:1的比例,而一堆粮780公斤,用水便是390公斤,若按每桶15公斤计,工人正好提26桶。这都是前辈们总结出来的数字,易记易掌握。

提水有讲究,倒水、翻粮也有讲究。倒水要注意时间、温度,把握好节奏,“翻粮至少要抛到一米二到一米五高,因为抛上来的瞬间,高粱受到空气的刺激,很快就能吸引水分。余水落下会散开,也能让更多的粮食吸水。”

润粮是为了保证每一粒高粱,都能均匀吸附水分。如果这道工艺没有做好,蒸馏的时候,高粱生熟不均,“前面出了酒以后,后面就没酒了,全年生产和品质都不稳定。”

酱香白酒生产有四十多道工艺,一百多道大工序,以及无数小工序和注意事项,“12987”工艺并不能完全概括。

数据背后的真理

曹大明的文化程度不高,“以前连乘除法都不会,现在也只会乘法,除法不太行。”也就是这么一个连除法都不太灵光的人,能把酱酒每一道工序的数据参数记得清清楚楚,熟谙于心。

1975年,曹大明在茅台酒厂做临时工。临时工做的大多是粗活,技术活轮不到他们,师傅也不敢放心交付。曹大明就偷偷用心,默默记下每道工序中的每一个数据。

“学徒的时候,就是偷师学艺。一甑要多少曲药,窖底要如何做,要多少尾酒,品酒要得到一个怎样的程度,我都记住了。”做了四五年,曹大明掌握了酿酒的知识。

茅台酒厂取消临时工制度之后,曹大明也就离开了。他开始自己制曲、酿酒,“当时叫名乡酒厂”。后来,因为茅台扩建酒厂、油库,一度占用了周边土地,曹大明的酒厂土地被征用后,在1988年成为茅台的正式员工。那时,他已35岁。

茅台酒厂有酿酒的工作脚本,每一轮数据都要记录。曹大明怕在人前露怯,就用废弃的报纸记录,错了还能修改,等大家下班走后,他才工工整整誊在工作脚本上,“我们一个班12个脚本,就我的没有涂改,干干净净。”

一轮酒烤完,几乎所有的酿酒参数,他都倒背如流,“只要认真记,两年就能把参数弄清楚,我一年就全部记住了。每轮酒温度是多少,最后出多少酒,都掌握了。最后化验的时候,他们(同事)就知道哪种温度最适合,酱香比例又占多少,或者要用多少天能达到恒定的温度,保证出酒的均衡。”

他很早就意识到了,数据在生产中的重要性。直到现在,曹大明记录的很多数据,还在深刻地影响着酱酒行业。

借助数据,以及原本就有酿酒的基础,曹大明在茅台迅速成长,“一个班组在全年的生产过程中,如果出现了波动,都能很快找到解决的办法……”

茅台的晋升,有着严格的要求,就时间而言,五年可以提班长,十年才能提酒师。曹大明却是破格提升——在正式进入茅台的次年就做了班长,又一年,提为酒师,之后又当了多年的车间主任。

“我们还搞了很多科技课题:一二轮次产量不足,如何解决?如何达到酱香最好?如何把窖底做得更好?好几项都得了国家一等奖。”曹大明说。

现在,他又在做新的试验。他和仁怀不同海拔高度的酒厂合作,设立了七个试验点,“以前大家认为海拔在500米高度产出的酱酒,质量才最好,因为茅台就在这个高度,但我认为只要在600米的范围以内,都能酿出好酒。我在380、420、505、600米的高度,都设了点。600米高度酿的酒,效果也很好。”

作为酱酒专家,丰富的经验是曹大明的资本,但在他看来,一切用数据和客观事实来说话,才更权威。得出一个结果很容易,但如果只凭经验或权威而模糊地去描述,其实是一种不负责任。

0.04%的敬与畏

我们去到学校的时候,曹大明正在指导学生们润粮。润粮有技巧,也是个体力活儿。曹大明年近七十,必要的时候,会和学员们一起劳作,一铲一锹,挥汗如雨。

酿酒的每一道工艺,都不容易。早在2011年的时候,国企尝试过机械化润粮,他也是项目组的组长。许多工人都希望他能尽快表态,“今后我们就不用人工润粮了。”最终,曹大明没有签字。

这个试验,他做了三年,各种数据都搜集得十分完善。机械化润粮和人工润粮,几乎没有差别,至少“总产量没有问题”,但曹大明注意到一个数据——在酱香的比例上,机械化的要比人工低0.04%。

酱酒分七个轮次取酒,每个轮次的取酒量和口感都不同。一轮次要酸味明显,二轮次要有明显的花香味,同时有酱味,酒体协调。三四五轮次的酒最好,要求酱香突出,六七轮次要有焦香味。

“我们酒的特点就是酱香,但比例低了,整体的质量就不够。”就是这0.04%的差异,曹大明最终没有签字。

他和工人们找到了原因,发现问题出现在翻拌上:当机械的叶子板不停转动时,很多粮食都会打到板上,摩擦变大,造成高粱单宁损耗比人工的高0.04%。“红缨子高粱的表皮,会产生十多种酸,因为不断摩擦,酸就达不到,酒体就不够丰满、协调。”

随着人口老龄化的加剧,中国的人口红利正在消失。在仁怀产区,酿酒的年轻人越来越少,招工难、人力成本高已经成为民企的痛点。在很多企业主看来,机械化、智能化必然是未来的发展方向之一。对茅台的选择,他们认为是国企的保守所致,但曹大明有他的想法:我是不敢签字,因为我对传统工艺有敬和畏。

曹大明其实比谁都更期望机械化能取代人工,他两只手的虎口,因常年一线工作,已经凹陷进去,骨头也已经变形,“干了这么多年,这一块的肌肉都没有了。”只是,曹大明对传统工艺的坚持,比我们想象的还固执,“我们的工人师傅很辛苦,但我们都是以工序在支撑这几十个环节(工艺)。酱酒的生产,是管出来的,质量是拼出来的。我在茅台,搞过润粮机,也搞过机械化制曲,但酿出来的酒,还真没那么香。”

传统工艺的“看门人”

“大家都希望能减轻劳动强度,都想做创新,但我认为最好的创新,是传承。”干了几十年的酿酒生涯,曹大明对行业有着自己的理解。

他创办了酱香酒工艺培训学校,用师带徒的教学方式,在实际酿酒工作中,去传授经验、锤炼技能。

曹大明曾在茅台的工人岗位上做了二十八年,之后有十余年时间,都在管理岗位上,如今又回到一线,“我不管是搞行政,还是在工会工作,都没有丢酿酒。”

在他看来,学好酿酒的技能没有捷径,就是深入实践,“我们传承的是传统的工艺,很多细节,虽然有标准,有口诀,每个人都能顺口说出来,但一定要去当个工人才有感悟。”

他在茅台镇上,可以说是最早尝试机械化之人,如今是态度鲜明地反对过度机械化,而坚持人工制曲、酿酒。

这样的曹大明,保守且固执。在他看来,酱酒的传统工艺,拆解之后,每道工序动作看似是简单的体力劳动,但环环相扣,其内在有着紧密的生产逻辑。只有不折不扣地去完成,否则,结果只会是“失之毫厘,差之千里”。

两个细节就能看他的坚持。一个是窖底,按传统工艺,窖池要做窖底酒醅,就是用曲药和优质的老母糟,加上老厂房的窖底水拌匀,在窖底厚厚地铺上一层。窖底酒醅三年不动,发酵时能带动上面的酒香,三年之后取出单独烤制,勾酒时适当地加一点,其独特的窖底香能起到画龙点睛的作用。

做窖底酒醅,费时间费精力,不做似乎也不影响品质,如今,一部分酒厂没有持续坚持做窖底,但曹大明坚持要做。

另一个就是酸度标准,“一般是1.8-2.6,在这里(学校)就太低了,我们要求是2.5-3,这才是标准的。我们一般不会低于3,但很多中档酒是2.3左右,我们低档酒都比这个高,出厂都能保证3.0。这是工艺的关系。”

他还有他的隐忧,“我从2015年正式退休之后,就很担忧,要减轻体力劳动,就要创新,那传统工艺,到底能坚持多久?我很忧心(传统工艺)哪天就没人做了,到以后要再恢复,就做不好。”

他是酱香白酒传统工艺的“看门人”,而创办学校的初衷,“就是把传统的工艺,原汁原味地告诉给我们的产区、后辈。我的学校是敞开的,就是希望这样一个星星之火,能影响到更多的人。”

仁怀酒协执行副会长吕玉华(右)、曹大明(中)检查指导试点企业本味坊酒业工作

五万吨像样的好酒

曹大明的学校,得到了政府的支持,“我们没有收培训费,2021年做了五期(勾酒)培训,每期14天,每人每天还补助100元,还提供免费的午餐。”

为了教学质量,每次培训人数不能超过60人,但总体下来,实际却远远超过这一数字,“我们总共给三百多人发了证书,但实际培训了五百多人,多出来的都是旁听生。”

办校教学的很多费用,基本上都是自抱腰包,“政府的支持主要用于补贴学生,此外要邀请专家授课,很多都是国家级的品酒师和酿酒师,都上了年纪,年轻专家也是省评委,有的是国家级评委。他们上课,一讲就是两个小时,或者三四个小时,非常辛苦,学校都会给一些报酬,这个钱是我们自己出。”

培养人才并不容易,“做这个很辛苦,我从2017年开始,直接培训了5000多人,解决就业有500人。我快七十岁了,有时真的感觉到力量不足。”

好在曹大明也得到了社会的支持,“需要房子,有人提供,还有一个内蒙古做酒的老先生,上了年纪,他来看了很感动,资助了三十万,但不是用于学校。两年了我都没敢用。”

他的教学是一半理论,一半实践,实践就是酿酒,“楼上学了理论,到楼下就酿酒。”就有人质疑:为何学校和厂房没有分开?为何既是学生,又是工人?

曹大明就不得不费力解释,何为“师带徒”,“都给学生发了工资,而且工资开得比别人高。”

关于工资,曹大明也说得清楚:“有人发现我们这里做得好,就想出点好酒,就按我们学校的成本标准,给我们钱酿酒,他自己去买原材料也可以,利润都是透明的。我就是用这个钱支撑我整个学校的运行。”

技术类学校需要大量实践,通行的办法是借助企业落地,即校企合作。更为重要的是,在缺乏资金支持的时候,若能实现盈利,更能保证其健康稳定地发展下去。“学校是2016年开始的,当时只有19个人,很多都成了我的徒弟,但不是所有人都愿意沉下去做,也有的中途离开了。”

创办这所学校,很多人从一开始的不理解,到支持。如今,越来越多的工人,以及酱酒爱好者慕名而来,“有个浙江来的年轻人,学了三个月了,非常刻苦。”

学校的发展,还是在向好。之前,学校只能给培训合格的学生发初级职称证,“很多人来学的时候,本来就已经干了多年的酿酒工作,是有经验的,只发初级证书就不愿意来学。”

一个好消息是,曹大明创办的工艺培训学校已经获得贵州省人力资源厅的批准,“就是同意我们这里可以评中级工、高级工和技工等五大类。以前酿酒工人没有职称,这对他们来说不公平,没人尊重。有了职称,证明我们的努力没有白费。”

他做了二十八年的一线工人,双手虎口磨得凹陷进去,清楚工人的辛酸与不容易。曹大明希望借培训学校,提升产业工人技能素质的同时,提升收入,更提升他们的社会地位。

当然,曹大明还有一个愿望,“就是再做十年,培训更多的技术骨干,解决一万人的就业。当这一万个人分散到各个企业,一定会用我的工艺标准,并且坚持传统,不搞机械化。”

“他们每个人一年酿五吨酒,一万人就能酿五万吨好酒。”他希望用这五万吨好酒倒逼市场,让更多的企业采用传统工艺。

曹大明将这些酒称作是“像样的好酒”——以他对工艺的要求来看,仁怀很多酒企的生产标准实在太低,“并没有标标准准地按照茅台的工艺来做。”

曹大明一家三代,均在从事酿酒事业

后记:匠心之上,是成就他人

何为匠心?务虚地说,人人都能议论一二,但总要有个着处。

匠心并非无迹可寻,它是一件件密密麻麻打了几层补丁的裤子,是一层层厚厚的老茧,是一双双磨损变形手掌的关节虎口……

酱酒受追捧的背后,是人们看不到的一道道不起眼的工序,它依赖于产业工人的一铲一锹一耙,以及周而复始。匠人的成就之路,是忍受日复一日、年复一年的枯燥,将精准的数字、标准的工序动作,刻进自己的血液里,形成深刻的肌肉记忆,并一生坚守。

匠心,是务实者的本分。曹大明们被誉为“大师”、“匠人”,其实他们本身并无此自知。所谓“匠心”,是在普通平凡的工作中,去尽职尽责,去不折不扣地完成。若有不同,不过是比别人用心一点,努力一点,坚持一点,有时或许还要笨拙一点。

大师、匠人,大多出自于产业工人。产业工人素质的提升,对行业的高质量发展有着深刻的影响。他们是行业不可忽视的有机组成部分,但往往不被看见。

曹大明出自一线,天然能与产业工人共情。匠心之上,是他对产业工人的同情之心。他能看到烈火烹油背后的平淡,能看到产业工人的辛酸与悲欢。他传承酱酒之工艺,不离人间烟火气,试图凭一己之力,提升仁怀酱酒产业工人的群体素质和技能,以及提升他们的待遇、地位。

所有人都清楚,曹大明做这件事的难度,远高于他从前做的所有事。毕竟,仁怀有十万产业工人,只凭一人之力量,很难有彻底的改变。曹大明依旧去做了。对他而言,做成这件事业,或许比成为“大师”、“匠人”,更有意义——只论匠心,曹大明成就的是自己,匠心之上,他试图成就更多的人。

已有0条评论