「编者按」:

立秋将至,丰收在望。赤水河畔随风翻涌的火红穗浪,奏响了“在希望的田野上”的喜悦乐章。

在茅台红缨子高粱丰收季前夕,本报推出《赤河穗浪记》四章回系列报道,在蜿蜒的河谷与层叠的田野间,捕捉茅台红缨子高粱背后的山河诗行。这组带着晨露的田野调查,将以每日一帧的节奏展开崇农画卷。

当红缨穗浪漫卷黔北,且看一粒高粱如何串起土地信仰、匠心情怀与共富征途,为即将启幕的茅台红缨子高粱丰收季写下最深沉的注脚——大品牌的大担当,便是将每一穗谦卑垂首的红缨子,都酿成山河共富的时代醇香。

赤水河奔流千里,滋养两岸酒香。然而,行至遵义市仁怀市长岗镇茅坡村的大拐弯,仿佛被喀斯特嶙峋的骨相吸尽了水分与土壤。

碎石如刀,刺破贫瘠的薄土;田块零散,散落于大地的褶皱。石漠化像一场无声的瘟疫,曾让这里三分之一的土地丧失生机。

农民们只能见缝插针,在石头坑里栽下几株瘦弱的秧苗,收成稀薄得如同大山的叹息。石头与血肉的对抗,曾是茅坡人宿命的底色。

掌间烙印

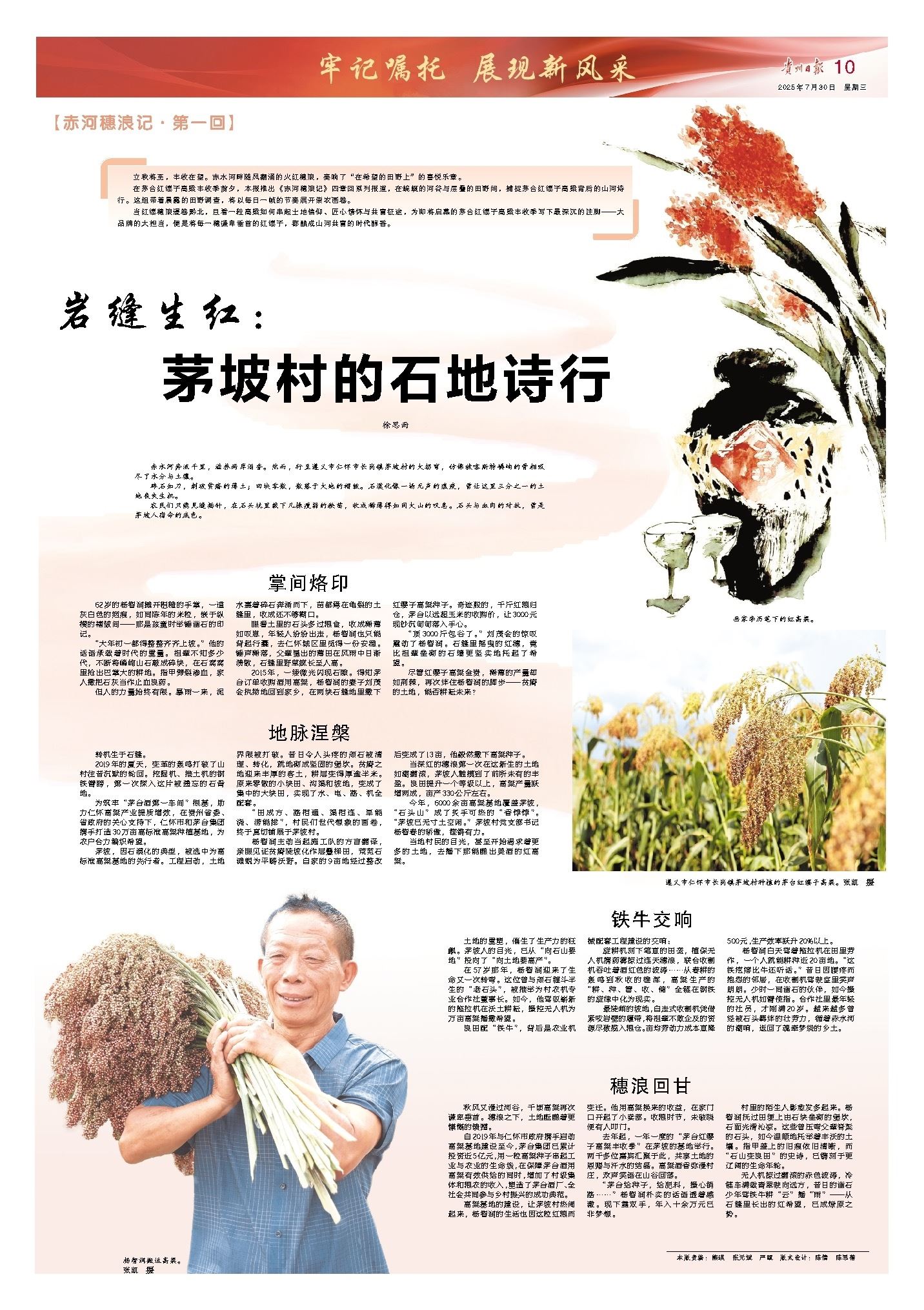

62岁的杨智润摊开粗糙的手掌,一道灰白色的疤痕,如同陈年的米粒,嵌于纵横的褶皱间——那是孩童时举锤凿石的印记。

“大年初一都得整整齐齐上坡。”他的话语承载着时代的重量。祖辈不知多少代,不断将嶙峋山石敲成碎块,在石窝窝里抢出巴掌大的耕地。指甲劈裂渗血,家人撒把石灰当作止血良药。

但人的力量始终有限。暴雨一来,泥水裹着碎石奔涌而下,苗都焉在龟裂的土缝里,收成还不够糊口。

眼看土里的石头多过粮食,收成稀薄如叹息,年轻人纷纷出走,杨智润也只能背起行囊,去仁怀城区里觅得一份安稳。锤声稀落,父辈垦出的薄田在风雨中日渐溃散,石缝里野草疯长至人高。

2015年,一缕微光闪现石隙。得知茅台订单收购酒用高粱,杨智润的妻子刘茂会执拗地回到家乡,在两块石缝地里撒下红缨子高粱种子。奇迹般的,千斤红粮归仓,茅台以远超玉米的收购价,让3000元现钞沉甸甸落入手心。

杨智润搬运高粱

“顶3000斤包谷了。”刘茂会的惊叹震动了杨智润。石缝里摇曳的红穗,竟比祖辈垒砌的石墙更坚实地托起了希望。

尽管红缨子高粱金贵,稀薄的产量却如荆棘,再次绊住杨智润的脚步——贫瘠的土地,能否耕耘未来?

地脉涅槃

转机生于石缝。

2019年的夏天,变革的轰鸣打破了山村往昔沉默的轮回。挖掘机、推土机的钢铁臂膀,第一次探入这片被遗忘的石骨地。

为筑牢“茅台酒第一车间”根基,助力仁怀高粱产业提质增效,在贵州省委、省政府的关心支持下,仁怀市和茅台集团携手打造30万亩高标准高粱种植基地,为农户合力编织希望。

茅坡,因石漠化的典型,被选中为高标准高粱基地的先行者。工程启动,土地界限被打破。昔日令人头疼的顽石被清理、转化,就地砌成坚固的堡坎。贫瘠之地迎来丰厚的客土,耕层变得厚逾半米。原来零散的小块田、沟渠和坡地,变成了集中的大块田,实现了水、电、路、机全配套。

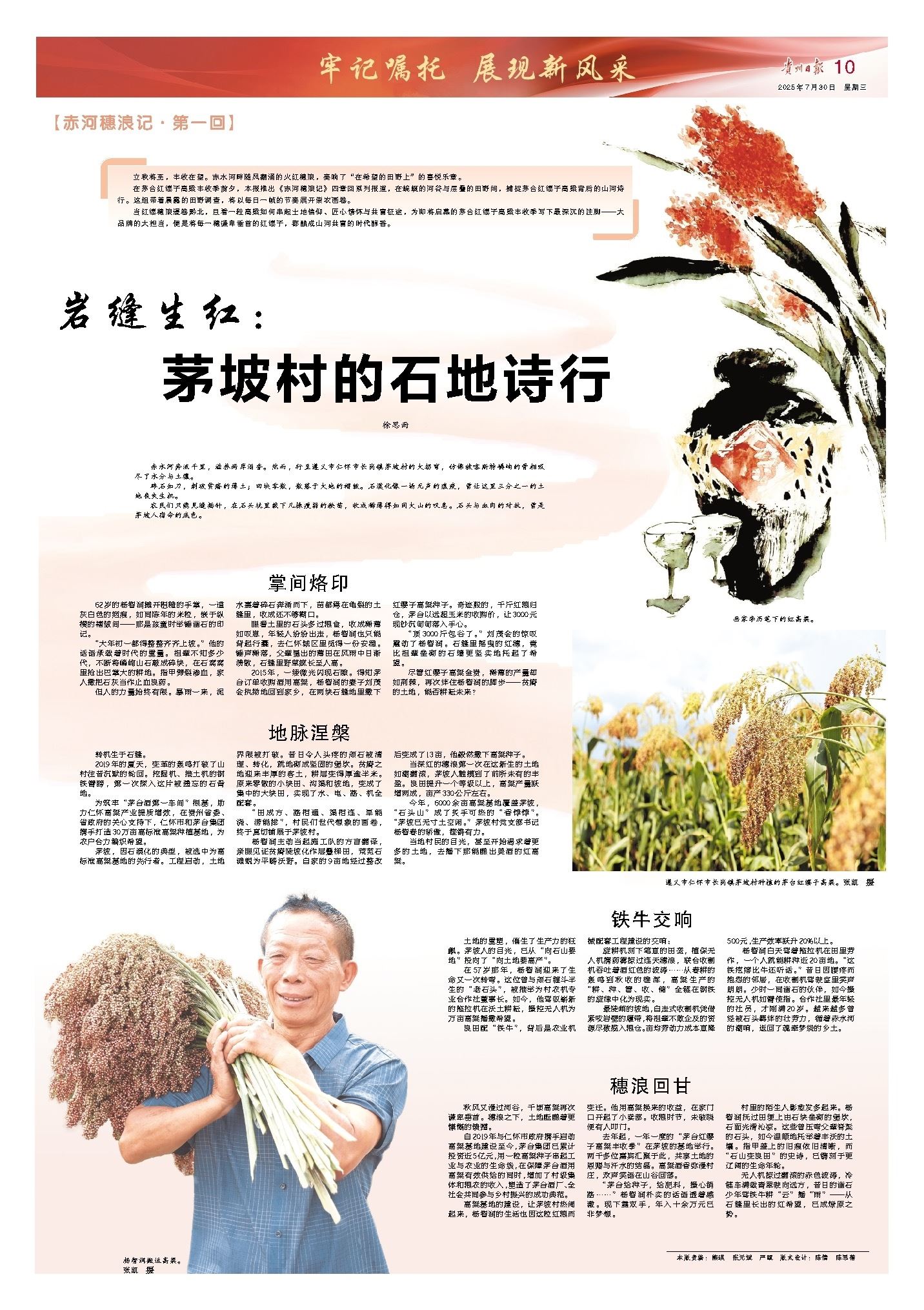

茅坡村茅台有机高粱基地

“田成方、路相通、渠相连、旱能浇、涝能排”,村民们世代想象的画卷,终于真切铺展于茅坡村。

杨智润主动当起施工队的方言翻译,亲眼见证贫瘠陡坡化作层叠梯田,荒芜石滩蜕为平畴沃野。自家的9亩地经过整改后变成了13亩,他毅然撒下高粱种子。

当深红的穗浪第一次在这新生的土地如潮翻滚,茅坡人触摸到了前所未有的丰盈。良田提升一个等级以上,高粱产量跃增两成,亩产330公斤左右。

今年,6000余亩高粱基地覆盖茅坡,“石头山”成了炙手可热的“香饽饽”。“茅坡已无寸土空闲。”茅坡村党支部书记杨智春的骄傲,铿锵有力。

杨智润与村民在搬运高粱,脸上露出丰收的喜悦

当地村民的目光,甚至开始渴求着更多的土地,去播下那能酿出美酒的红高粱。

铁牛交响

土地的重塑,催生了生产力的狂飙。茅坡人的目光,已从“向石山要地”投向了“向土地要高产”。

在57岁那年,杨智润迎来了生命又一次转弯。这位曾与顽石缠斗半生的“老石头”,被推举为村农机专业合作社董事长。如今,他驾驭崭新的拖拉机在沃土耕耘,操控无人机为万亩高粱播撒希望。

良田配“铁牛”,背后是农业机械配套工程建设的交响:

旋耕机刻下笔直的田垄,植保无人机携药雾掠过连天穗浪,联合收割机吞吐着酒红色的波涛……从春耕的轰鸣到秋收的雄浑,高粱生产的“耕、种、管、收、储”全链在钢铁的旋律中化为现实。

茅坡村种植的红缨子高粱

最陡峭的坡地,自走式收割机凭借紧咬岩壁的履带,将祖辈不敢企及的资源尽数揽入粮仓。亩均劳动力成本直降500元,生产效率跃升20%以上。

杨智润白天驾着拖拉机在田里劳作,一个人就能耕种近20亩地。“这铁疙瘩比牛还听话。”昔日因腰疼而抱怨的邻居,在收割机驾驶室里笑声朗朗。少时一同凿石的伙伴,如今操控无人机如臂使指。合作社里最年轻的社员,才刚满20岁。越来越多曾经被石头羁绊的壮劳力,循着赤水河的潮响,返回了魂牵梦绕的乡土。

穗浪回甘

秋风又漫过河谷,千顷高粱再次谦卑垂首。穗浪之下,土地酝酿着更慷慨的馈赠。

茅坡村种植的红缨子高粱

自2019年与仁怀市政府携手启动高粱基地建设至今,茅台集团已累计投资近5亿元,用一粒高粱种子串起工业与农业的生命线,在保障茅台酒用高粱有效供给的同时,增加了村级集体和粮农的收入,塑造了茅台酒厂、全社会共同参与乡村振兴的成功典范。

高粱基地的建设,让茅坡村热闹起来,杨智润的生活也因这粒红粮而变迁。他用高粱换来的收益,在家门口开起了小卖部。收粮时节,未破晓便有人叩门。

杨智润与妻子刘茂会经营的小卖部

去年起,一年一度的“茅台红缨子高粱丰收季”在茅坡的基地举行。两千多位嘉宾汇聚于此,共享土地的恩赐与汗水的结晶。高粱酒香弥漫村庄,欢声笑语在山谷回荡。

“茅台给种子,给肥料,操心销路……”杨智润朴实的话语透着感激。现下靠双手,年入十余万元已非梦想。

村里的陌生人影愈发多起来。杨智润抚过田埂上由石块垒砌的堡坎,石面光滑沁凉。这些曾压弯父辈脊梁的石头,如今温顺地托举着丰沃的土壤。指甲盖上的旧痕依旧清晰,而“石山变良田”的史诗,已镌刻于更辽阔的生命年轮。

无人机掠过翻滚的赤色波涛,冷链车满载青翠驶向远方,昔日的凿石少年驾铁牛耕“云”播“雨”——从石缝里长出的红希望,已成燎原之势。

【转自贵州日报】

) APP客户端下载

APP客户端下载

糖酒快讯

糖酒快讯