当丹江口的明月又一次升起,我们,赊店老酒,作为这片土地的守望者,想为您讲述一个关于“离开”与“归来”的故事。

这个故事,我们酝酿了很久,却始终不敢轻易下笔。因为它太重,重到承载了数十万淅川人半个多世纪的乡愁与记忆。它就是我们的中秋微电影——《又见丹江月》。

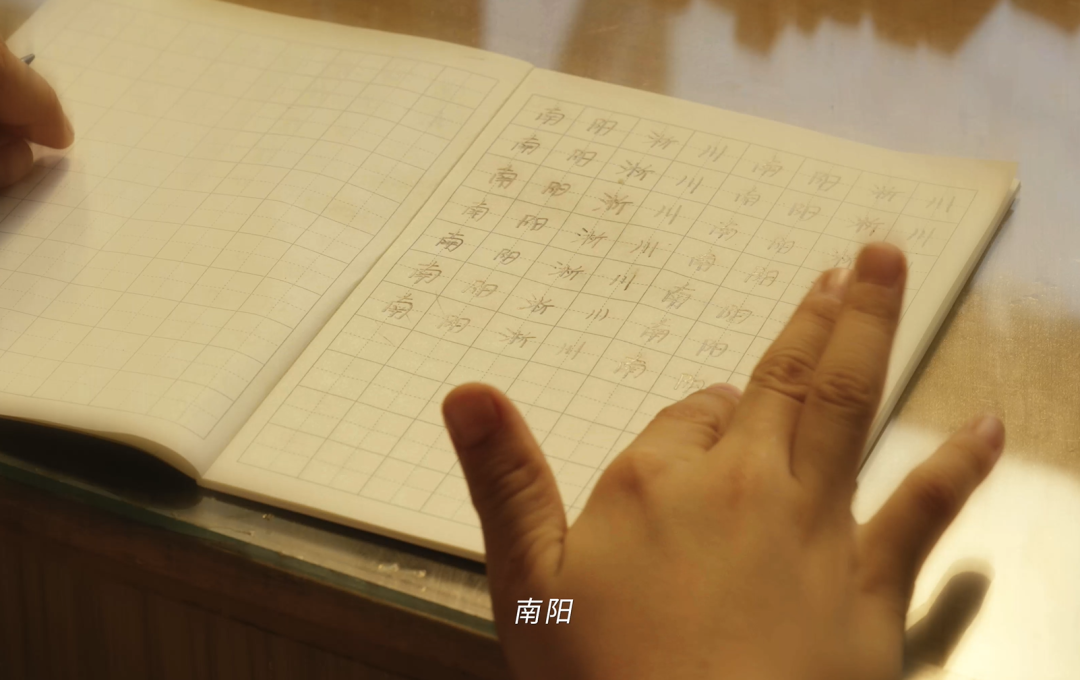

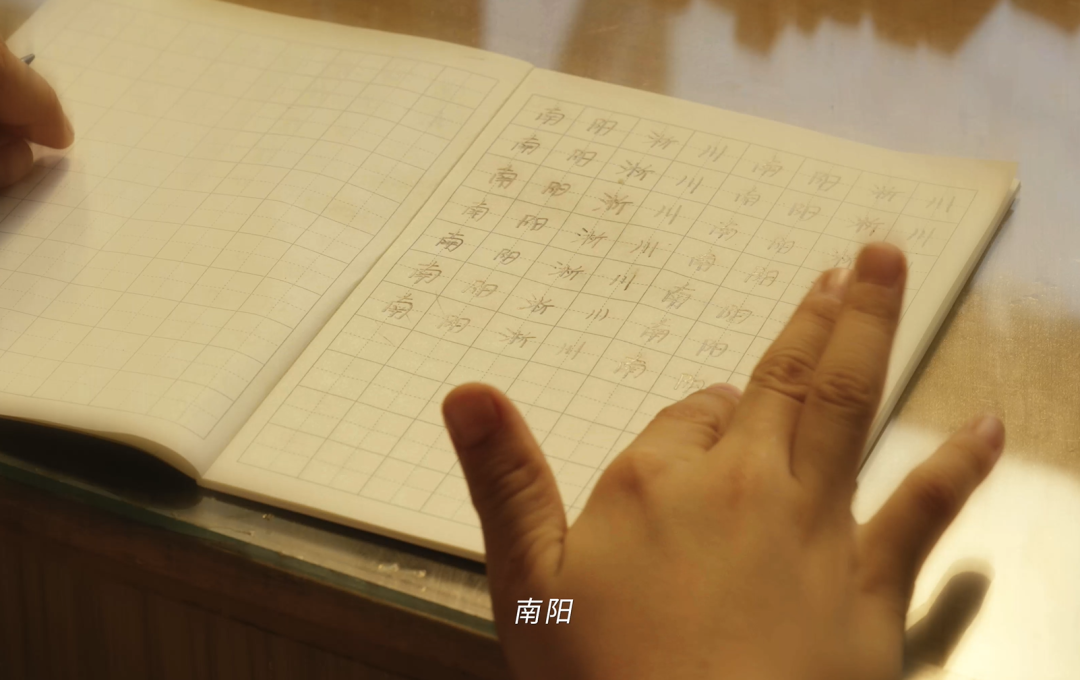

或许很多年轻的朋友不知道,我们脚下的这片南阳沃土,曾经历过怎样一场波澜壮阔的迁徙。

半个多世纪以来,为服务南水北调中线工程建设,36.8万淅川儿女远迁青海、湖北、河南等地。从1959年3月第一批移民开始,到2011年11月最后一批移民结束,这条移民路,淅川人整整走了53年。

他们拖家携口,泪别桑梓。自此,顺阳川、丹阳川的繁华,明代古县城的烟火,几千个村庄的鸡犬相闻,永远沉入了碧波之下。

“搬迁”,是刻在淅川几代人骨子里的词。它意味着故土难离的辛酸,意味着颠沛流离的磨砺,更意味着为了国家,舍小家的无悔。

我们常常在想,作为一家用丹江水酿酒的企业,我们的根,也深深扎在这片被水淹没的土地上。我们能做的,不是去歌颂这份牺牲,因为任何语言在它面前都显得苍白。我们能做的,是铭记。铭记那些沉睡的村庄,铭记那些远行的背影,铭记这份属于南阳的、沉甸甸的历史。

在《又见丹江月》里,我们没有设置宏大的场面,只跟随着一位年迈的李老汉,回到了他记忆的起点。

我们看到了青年时的他,在广播声中,最后看了一眼生活了二十多年的家,眼神里的迷茫与不舍。我们听到了他那句朴素的画外音:“故土难离啊,这是我长大的地方,我的家……”

在这样的人生故事里,赊店老酒是什么?

它不是主角,甚至连配角都算不上。它可能只是李老汉在新家安顿下来后,倒上的那一杯。酒液清澈,映着一家人的笑脸,仿佛在说:“别怕,丹江水流到哪,咱就扎根到哪里。” 这杯酒,是勇气,是新生。

它可能也是多年后,儿子考上北京的大学,他递过去的那一杯。“尝尝家乡的味道,别忘本。” 这杯酒,是嘱托,是传承,是怕孩子在远方忘了来时的路。

它可能更是中秋团圆夜,一家人举杯时,那句“敬咱的家乡!敬所有为南水北调付出的南阳人!” 这杯酒,是敬意,是共鸣,是所有想说却说不出口的千言万语。

我们始终相信,酒是有温度的。它用丹江的水,南阳的粮,酿成了最熟悉的家乡味。在那些离乡的日子里,在那些想家的夜晚,这杯酒,或许能带来一丝慰藉,一份陪伴。它连接着过去与现在,连接着故乡与他乡,连接着每一位离家游子的心。

拍摄《又见丹江月》,对赊店老酒而言,不是一次品牌营销,而是一次寻根,一次致敬。

我们深知,没有这片土地的滋养,没有丹江水的甘洌,就没有赊店老酒的今天。我们和千千万万的南阳人一样,都是这段历史的亲历者、见证者和受益者。丹江水润泽了北方的万家灯火,也酿成了我们杯中的这一缕醇香。

赊店老酒,敬每一位平凡而又伟大的南阳人。

敬那些为了国家建设,背井离乡的前辈。

敬那些在新土地上,默默耕耘的乡亲。

也敬每一个在外打拼,却心系故乡的你。

月是故乡明,酒是故乡浓。

这个中秋,无论您身在何方,我们都希望您能抬头看看那轮明月。它和丹江上空的那轮明月,是同一个。也愿您能有机会,品一品这杯用丹江水酿的酒,它的味道,就是家乡的味道。

《又见丹江月》,是赊店老酒为您献上的一封家书。愿它能慰藉您的乡愁,也愿我们都能在记忆与传承中,找到前行的力量。

【转自元青花洞藏年份酒】

) APP客户端下载

APP客户端下载

糖酒快讯

糖酒快讯