文 / 姚珺雅

拒绝内耗,于是这届年轻人选择了“发疯”。

从中国传统的社会文化要求君子“喜怒不形于色,好恶不言于表”,到现代社会追求效率的原则期待年轻人“做一个情绪稳定的成年人”,这种长期的现实重压之下,上班、上学,甚至活着本身,对于个人情绪表达的阻力是很大的。

所以,越来越多的年轻人在“躺不平也卷不动”的现状下,在发光和发热之间选择了发疯。在“你问地我答天”“阴暗扭曲爬行”的癫狂行为背后,大家收获了一种纯粹而简单的“不顾他人死活”的快乐。

社交媒体成为新的情绪连接平台,带有强烈情绪、碎片化信息、能够在互联网中快速传播的“发疯文学”,也就成为年轻人新的情绪出口。当“发疯”成为一种流量密码,品牌也都迅速走上了“跟疯”之路。

大家最熟知“发疯文学”当属肯德基的“疯狂星期四”。今年是“疯四”上线第五年,但“疯四文学”却在大众的二创传播中热度不减。

作为长期竞争对手的麦当劳也不甘示弱,一手“麦门信徒”与“疯四文学”打得有来有回,并在小红书抖音上引发路人接连晒小票进行发酵。

从这两大全球知名品牌接连引发的“疯四VS麦门”大战中可以看出几个显著的特征:官方感极弱、感染力超强、参与度极高。而双方最终落地的“官方退出,用户共创”的新模式也迅速在各行各业引发一轮“跟疯”热潮。

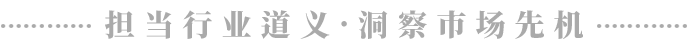

生活方式品牌 but化身为“苦命甜心”怼天怼地,“发疯”文案道尽职场扎心现实与压力;

还有乐乐茶基于“每天想给这操蛋的世界一拳”这一大众心声,推出了“一拳奶昔”系列新品,并上线了“发疯”主题杯体。关于本次创意,乐乐茶 CMO 表示从诞生创意到出物料用了约 10 天,上架不久即爆单,原先备了一个半月的货实际一周左右即售完。

从这些品牌的成果来看,这种“发疯式”的营销形式,精准踩中了当下年轻群体的痛点,让他们情绪高涨、爆发,并通过病毒式地复制、转发、再创造,“0”成本地将品牌推向了营销热潮。

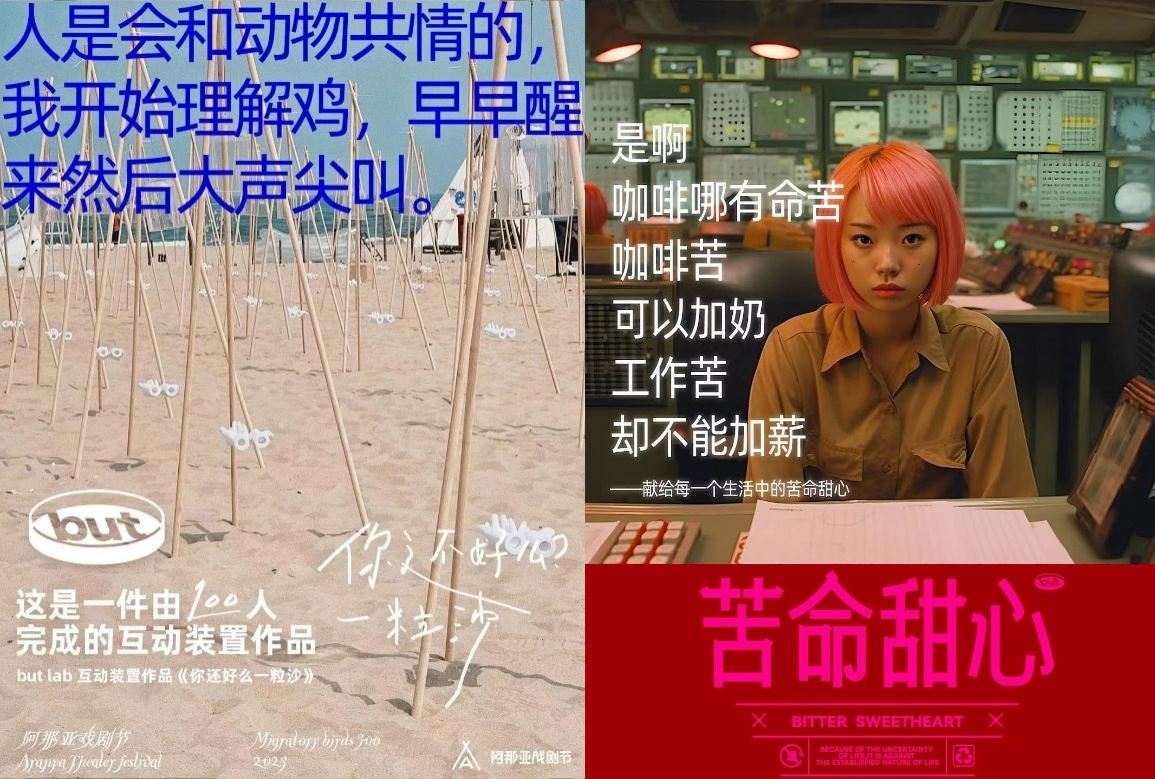

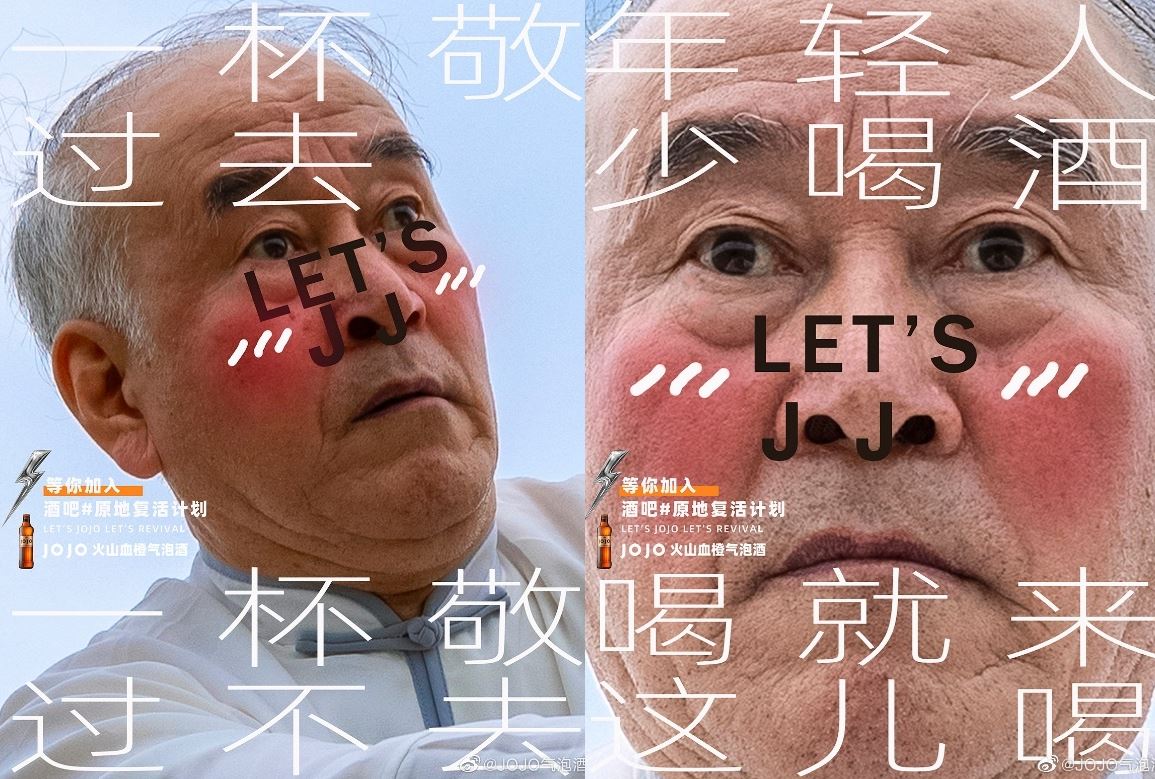

回顾到酒业之中,越来越多品牌也敏锐地察觉到“发疯文学”的社交传播潜力,并迅速促成了“发疯营销”。去年5月,一款“爷味”气泡酒JOJO凭借一系列清醒到扎心、沙雕到打鸣、无厘头却又莫名和谐的“发疯式”营销,让人印象深刻。

在传播上,JOJO气泡酒舍弃了常见的微醺和放松等象征理想生活的理念,放大更具力量感和现实色彩的新产品内核,而大爷的精神抖擞和8G冲浪表述与年龄形成的反差更让人印象深刻,“爷味”因此成为JOJO气泡酒最出圈的营销标签。

这种无厘头搞怪风、玩梗口语化的表达,让产品特色通俗易懂,有效弱化了广告营销的商业性质。因此,虽然打着“爷味”气泡酒的标签,JOJO气泡酒却并不被年轻人所反感。再加之品牌与各具特色的艺术家合作,围绕品牌符号进一步展开的内容延展,也让更多年轻人形成了对品牌有趣且活力的个性感知。

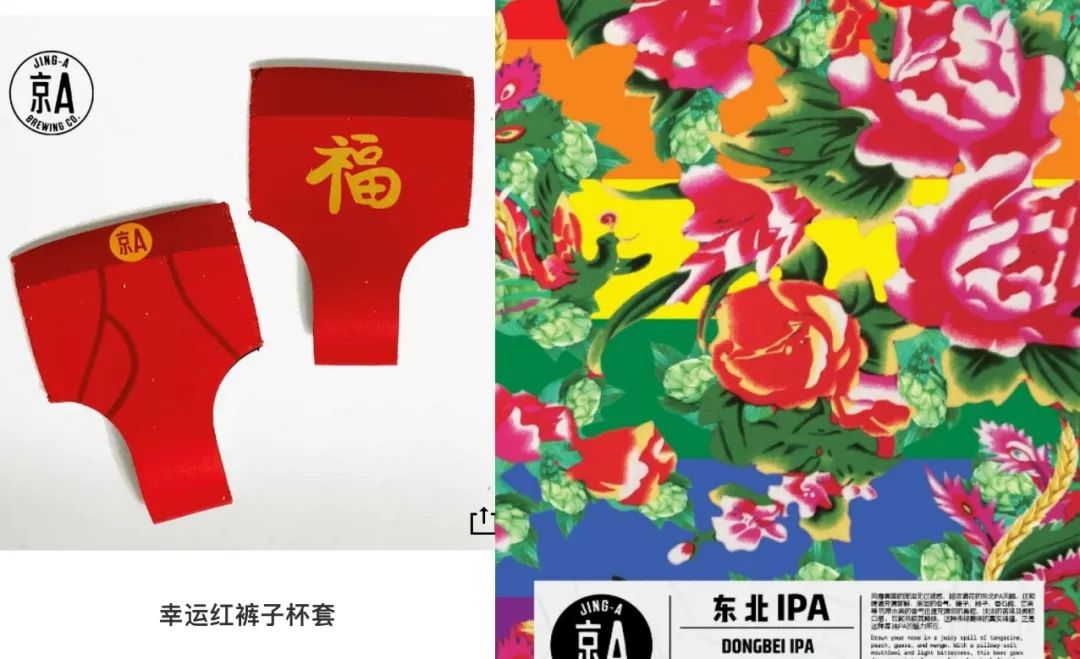

今年,京A精酿啤酒也通过一系列脑洞大开的营销传播,在年轻群体中火了一把。京A的两位创始人分别是奥美和微软出身,广告和互联网的特质加之本就不安分的个性,让他们认为“自己不是单纯的生意人,而是真正热爱啤酒,热爱这份事业”。

这一特点也体现在了京A精酿啤酒的营销传播之中。从2012年诞生以来,京A精酿啤酒就实行地域化策略,不仅在口味、产品命名有很强的北京元素,店面设计中也突出装饰有很强文化感的艺术联名、文化符号等。

此时也不得不提到白酒行业,尽管“年轻化”这一战略已经成为所有白酒酒企积极应对并且绞尽脑汁想要让自己尽量成为“年轻群体”的一份子。但从收效上来说,似乎年轻人并没有为此买单。

在糖酒快讯看来,这与白酒过于注重的“官方感”的分不开的。从之前的案例可以看出,如果品牌营销仅仅只靠官方参与,从时间热度到渗透深度都难以延续。而“满足感”和“参与感”才是拉拢年轻消费者的关键。

而“发疯文化”荒诞表达的背后,蕴含着非常现实的问题。正是对这一问题的深究,才能让这些品牌积极成为消费者生活的一部分,为年轻消费者提供合理的购买理由。

单从文字表面来看,“品牌发疯”似乎充满着负面情绪,但从本质上来看,“鬼畜的句式、阴阳的语气”却也有着喜剧的张力,文字的极端戏剧性增添了“自嘲”色彩,而炸裂的语言风格顺势消解了生硬感和疏离感。

正如著名营销书《cashvertising(吸金广告)》里说的,“人因为情绪购买,再通过内心逻辑加强其正当性”。

“疯学营销”所注重的“情绪价值”特有的感染力,再通过官方品牌把发疯概念包裹在产品或产品包装上,简单却直白,在一次、两次、N次的再创作下,与消费者的纽带不断加深。

当然,“品牌发疯≠暴躁广告”,只是官方用更另类的方式,重建了一个精神稳定的“年轻异世界”。而这其中对年轻群体情绪的精准把控,也是所有想要与年轻消费者达成沟通的白酒酒企,值得进一步探索与尝试的方向。

注:文中图片均来自于网络,如有版权问题请联系公众号管理员删除

)