金元宝牌小包装大米为何失败?(二)

再者,这些被指派兼管大米的员工并没有得到额外的薪资调整,凭空多增加一项工作内容,势必要增加工作量,又没有相应的薪资调整,谁还有心情去主动学习小包装米的相关知识?笔者在这里指出一点:各位读者不要指责说这些员工不够进取,这本是人之常情,没有利益,何来动力?再着越是基层员工就越比较看重眼前的利益分配,不像那些高级职员可以为将来的发展和前景而来放弃眼前的一些局部利益,基层员工很难做到,作为企业高层,若是以要求高层员工的标准来要求基层员工必是要出管理问题的。这里,MK粮油集团的小包装米项目的第一个问题已经暴露出来了,员工的专业性和配合利益问题。

在后期的实际操作过程中,仅仅是因为缺乏相关的产品基本知识,全国各地办事处在大米的仓储运输上频繁出事,华中地区某办事处的员工居然在大米受潮后安排进行暴晒处理,结果所有大米因爆晒而全部报废,华东某办事处因不知道储藏大米的仓库安置防鼠板导致大批包装被老鼠噬咬破坏,至于各地因为缺乏相关专业知识而导致产品长虫受潮的更是不计其数。大家注意,这还只是员工不熟悉小包装米的产品知识所导致的,因为缺乏市场运作知识所导致的损失更为巨大。

在原先所设定的六大优势中,这人力资源的优势看来是没发挥出来,既然第一步的人选和培训方面就有问题,那么以后所出现的陆续问题也就不是什么奇怪的事情了,而是理顺成章的了。

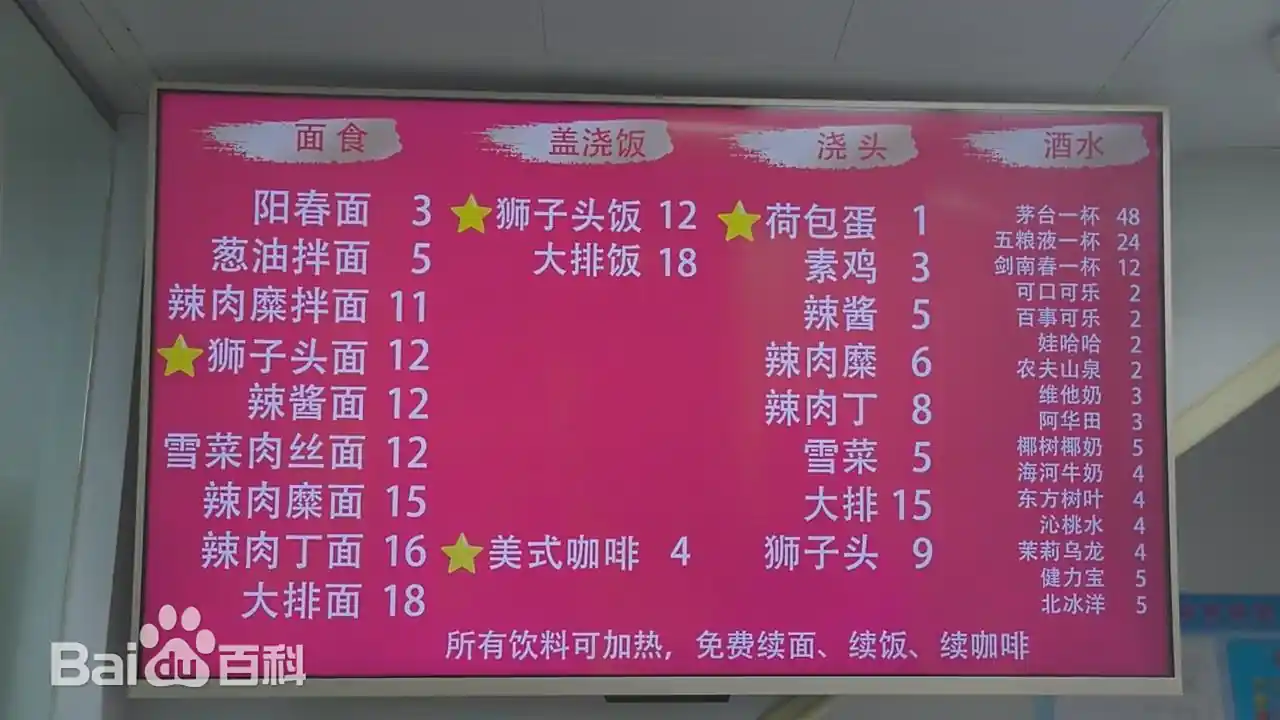

成立项目部门之后,紧接着就得要设计产品和商标了,产品设计就要确定选那里的产地、米种、使用什么样的加工工艺、定多大的包装规格、确定终端价格、商标设计就是确定所要注册的商标、包装图案、以及这个商标所蕴涵的内容、卖点、差异化等等。经过这群门外汉的一番研究后,做出来这么东西:

一眼看过,四平八稳,平淡无奇。看不出MK粮油集团在行业的王者风范和精心构思。

作出这个选择的理由是出于一个“从下往上打”的主导思想,这个“由下往上打”的主导思想具体说来就是先选择在全国接受度普遍比较高的东北粳米作为首发产品,价格定在中档水平,争取消费者的熟知与接受,然后在这个基础平台上,不断开发满足不同口味、地域的新米种,高档米种,丰富产品线,保证利润,建立品牌。这个从表面上看没有问题的理想化设计思路在后期的实际操作中却遭遇了全面的失败。

为了确保万一包装米推广失败所带来的负面效应,MK粮油集团并没有选取消费者们已经非常熟悉的包装油商标名作为包装米的商标名,而在包装米的外包装上,也没有采用与著名金XX包装油近似的设计元素,而是一个较为简单普通甚至可以说是平淡无奇的包装设计,在消费者心目中,无论是从名称到包装,这就是一个全新的包装米品牌嘛,和消费者所熟悉的金XX牌包装油没关系的,原先设定的第三优势(即品牌优势)基本上没发挥出来,

产地、米种、包装规格一般化,至于采用免淘米的加工工艺早就不新鲜了,产品设计里面问题比较大就是这个终端价格,因为在KA类的零售终端,来选购大米的消费者多为两种取向,一是购买1。00左右或以下,中等偏低档的米,二是1。8以上的高档米,1。5这个价格在KA类终端中是有点尴尬的,中等且有点偏高,两种主要购买群体都不讨好。

这里面还有个关于产品正确使用的小问题,东北的粳米口感相对其他区域的粳米是要较好些,但在具体煮制过程中有个小小的讲究,就是米淘后得在水里浸泡十分钟左右再煮,且饭熟后得再焖五分钟后再开盖食用,这叫前泡后焖,没经过前闷后泡的东北粳米煮出来后比较硬,在习惯吃软饭的华东华南地区消费者不是很习惯,而其他地方所产的大米则没这么麻烦,淘好米直接煮,煮好后直接就可以开盖吃,但是,在金元宝大米的包装上并没有对这个“前泡后泡”的问题强调说明,后来许多华东地区的消费者普遍反映这个米太硬!不好吃!枪子一样!失去了第二次购买的兴趣。