“有些人能感受雨,而其他人只是被淋湿。”

——Bob Dylan鲍勃·迪伦

「酒」的挥发汇聚空气中散逸的心绪,

而「雨」的坠落难免泛起一些潮湿的情绪。

雨幕低垂,空气清凉,风裹挟着雨水的声音、味道和湿润触感扑在肌肤上,繁芜和躁动被「抚平」,世界仿佛从这天然的白噪音里获得一些「清净」的力量。

雨与酒,是人类DNA里共有的「情绪倒影」。我们在一杯酒里所寄托的喜乐哀怅,也终将在一场雨里得以栖居。

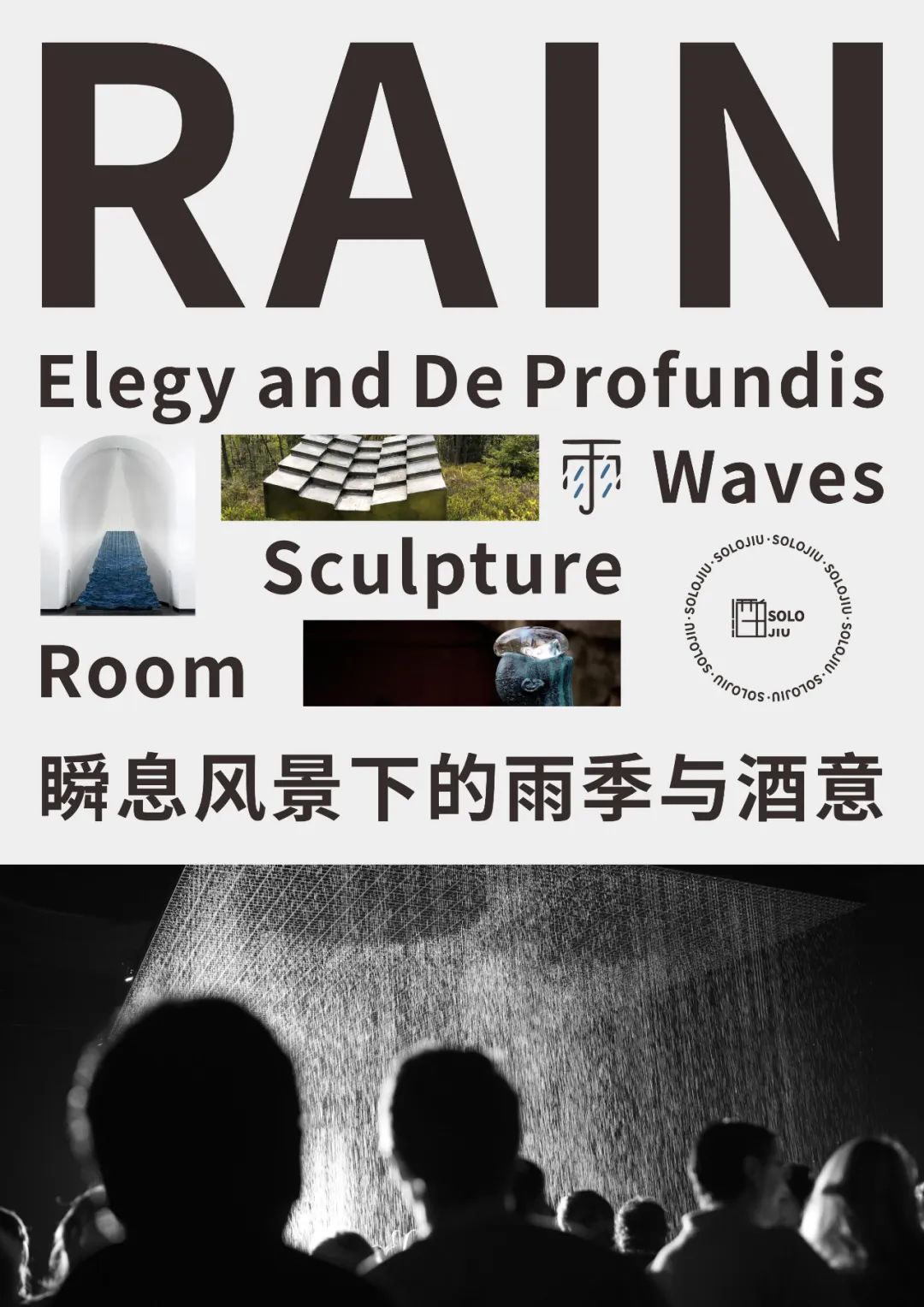

在一个下着雨的清夜,「酒白SOLOJIU」调动眼耳鼻身意,“轻酌”四位艺术家的四种雨。希望你也能从中熏沐到这份「目」之所及,「耳」之所闻,「鼻」之所嗅,「身」之所感的畅意。

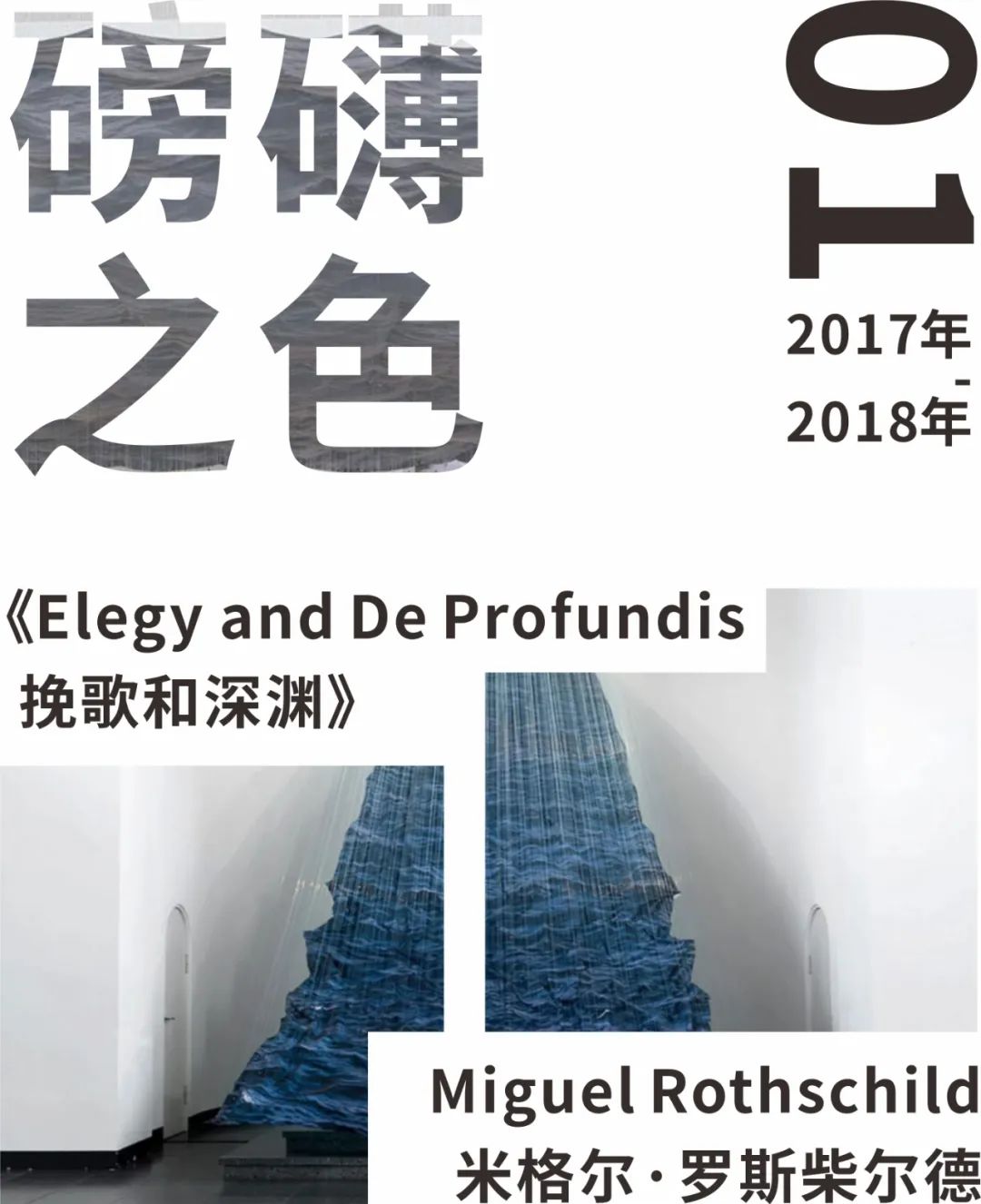

▲《Elegy 挽歌》,2017年,300 x 550 x 280 cm,印刷在织物、钓鱼线、铅球、环氧树脂、丙烯酸树脂上,在柏林Kuckei + Kuckei展出

▲《De profundis 深渊》,2018年,在柏林圣马特乌斯教堂展出

暴雨中腾涌的海浪,是天空凝固的潮汐。

阿根廷多学科艺术家「罗斯柴尔德」的悬浮海浪装置《Elegy and De Profundis 挽歌和深渊》是以印有海洋图案的大片深蓝色织物复刻了滂沱暴雨中的汹涌海浪。

蔚蓝海潮绵密起伏,一声声、一道道,粘连着磅礴的哀愁荡漾开来。

《Elegy 挽歌》以阿根廷作家「博尔赫斯」同名诗命名。在这首“挽歌”中,滂霈雨幕笼罩大海,一只熟睡的温柔小狗趴在“海洋”后面,似乎没有意识到即将到来的狂风暴雨。

如果观众在装置前,《挽歌》是海洋,观众从后面观看,《挽歌》则是天空。

▲《Elegy 挽歌》

目及这片风暴中的汪洋,我们仿佛听见雨水深处不时闪回、兀自冲击的雷电狂响。

像某个深醉的酒后,一些湿濛的心潮来回翻涌,而不时响起的滚雷唤起微微的惊悸,意识被短暂拉扯进现实,此时才恍惚回神:竟沉醉不知几何。

《挽歌》即从运动中的大海中捕捉了这样奇异的「静止时刻」。疲惫世界中「焦灼」与「躁动」连绵侵袭,但酒后的我们总会短暂陷入一种滂沱的「宁静」。

时空在流动中停滞,仿若目见一种「永恒的无限」。

▲《De profundis 深渊》

《De Profundis 深渊》则悬挂在柏林「圣马特乌斯教堂」的祭坛前展出,它承担了楼梯的方位,寓意「大海(深渊)」是通往天堂的「阶梯」。

透明鱼线像来自天空的光束,又像暴雨突袭时的疯狂雨点,洒落在这方蔚蓝之上。

光坠入波浪的褶皱,哀愁在暴雨中消散。伫立于这片磅礴雨幕前,我们不禁思考:天空和海洋,是否存在同样的怅惘。

▲《Rainwaves 雨鼓》

雨落下,然后被「听见」。

我们和雨的互动似乎总是「单向」的,可这件艺术作品在大地上对雨的坠落作了一场别致的「应和」。

瑞典艺术家「瓦尔博」的装置艺术《Rainwaves 雨鼓》是一个不锈钢材质的「声音雕塑」,这个模块化的系统由25个尺寸为625x625mm的雨鼓模块组成。

这些雨鼓模块通过改变组合形式创造出不同造型,如成为一个屋顶或雨亭。钢材的不同厚度创造了不同音调,当雨水落在装置上,雨声被播放,并得到增强。

雨的声音总是连贯的,在《Rainwaves 雨鼓》中,雨的快慢、轻重、大小都将被放大,我们听见雨在远、在近、这重,那轻,始终萦绕在耳间。

清响、脆亮的韵律令人联想到大洋彼岸敲响的非洲鼓,天生懂得享受音乐与美酒的他们,任意一人拍打在或薄或厚的鼓面上,就会拥有一段完整的节奏。

瓦尔博说:“Rain never falls in the same way, the wind will always carry the droplets differently. Therefore nature will never play the same melody twice.(雨从来不会以同样的方式落下,风也从来不会以同样的方式携带水滴,因此大自然永远不会把同样的旋律演奏两次) ”

艺术家将雨作为事件的触发因素,利用雨的不可预测性来创造独一无二的非凡时刻。他希望这个装置能创造一个更接近自然的空间,一种不受控制的「雨声体验」。

《Rainwaves 雨鼓》以设计唤醒「感官」,

而我们,总是借艺术和酒来「放慢」生活。

或许是一个人的淅沥,抑或是一群人的滂沱,酒后的「醺然」总是非凡的,雨水和我们或许偶尔也会流淌在同一片「情绪雨幕」里。

▲《Rain 雨》

与天地自然「对话」似乎是人类的本能,但我们难免总会忽略薄雨下水果、植物、花朵、粮食的绽放与呼吸。

但若一颗雨落在脸庞,我们又能否与之对话?

这座6英尺高的青铜和玻璃雕塑《Rain 雨》来自乌克兰艺术家「比利克」。

一个通体蓝色的瘦削男人虔诚地仰望天空,他颀长的脖颈与下巴尖绷成一条直线,这使得他整个面庞都正对准天空的方向。一颗巨大的玻璃雨滴停靠在他的脸上,蓝色青铜纹路像雨水濯洗着灵魂闪光之处。

这似孤独又静谧的雕塑位于位于乌克兰基辅公园,它与周围的枯叶衰枝迥然相异又分外和谐,让人不禁感受到一种独立于天地间的「孤寂」与「怆然」,路过的行人也不自觉地抬头仰望,等待雨的降临。

“雨滴是对话的象征,它将一个人与各种各样的生命形式联系起来。”「比利克」解读这件作品的主要探讨「人」与「元素」之间的关系。

和雨交谈正是一个人与自己内心对话的过程,感受一滴雨的温度、气味,甚至是形状,都是对我们身处的当下一次真诚发问。

雨雾下起伏的高粱谷穗或藤蔓悬挂的葡萄果实,是一滴雨的叙事,一杯酒的滋味,是日日所见的星抟月升,更是深埋于酒后世界的真实自己。

▲《Rain Room 雨屋》

「控制」雨水是什么感觉?

我们总是在孩童时期按奈不住冲着浅洼水坑来个“立体跳远”,像深水炸弹般炸自己个酣畅淋漓。然而当雨真正滴沥,我们又会选择急匆匆穿梭而过。

但在当代实验艺术工作室「兰登国际」这件装置作品中,过快的穿行可能会被淋湿,步态缓慢反而更能从容地沉浸在一场“雨”中。

「超现实主义」氛围的大型沉浸式艺术装置《Rain Room 雨屋》在一方不断降雨的「场域」下着一场不会淋湿人的雨。

此装置配备了3D运动传感装置来跟踪人的运动。在雨屋中穿行,参观者可以被倾盆大雨包围而不被淋湿。

尽管下雨的声音和气味既强烈又真实,但参观者对雨的「触感」是缺失的。人们会感受到雨水分子在周遭的「存在」,身体却始终「干燥」。

人与水的「互动」赋予参观者一种「错觉」:我们可以控制雨,即便在破坏自然后,似乎也可以毫不费力地模拟它们。

在《Rain Room 雨屋》中,参观者与艺术品,人与机器之间形成了一种看似直观的关系。这个作品为日常生活提供了一个「喘息」的空间,并给予了参观者在「回应」关系中进行感官「沉思」的机会。

人的存在阻止了雨的落下。这种看似可控的「错觉」也容易发生在饮酒时刻:切盼一种「微醺」,却悄悄进入「沉醉」,直至起身举杯,才恍然意识的一部分已经粘连在大地上,难再拾起。

「雨」涤荡着海的磅礴、溪的潺湲、雾的氤氲、草木的清润而坠落,「酒」裹挟了它所生长过的大地、山川、云朵和农作物的遐思。

当我们晤见一场雨或一杯酒,便是与它们拂拭过万般存在的所有相遇。

当雨意旋踵,不妨激活感官觉乎,呷一杯有度数的水,听一幕有情绪的雨。

撰文 | Jennie

图片 | Google设计 | Cayman编辑 | Bailly

*「酒白SOLOJIU」致力于为当代酒文化爱好者提供顶级先锋有趣的原创内容,如需转载,请点击菜单页面查阅【转载授权】,图文(平面设计)均为我司原创,侵权必究。

)