走下“神坛”,拥抱消费者

文 | 罗玉婷

最近,上海闵行区一家面馆火了。

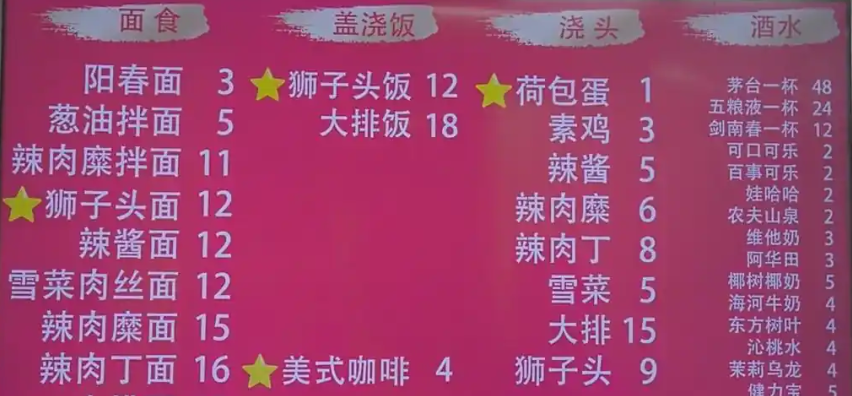

在不大的店面内,3元一碗的阳春面与论杯卖的“茅五剑”,共同构成“超现实”的消费图景。这家店在被视频博主探店后,瞬间点燃社交媒体。面馆客流量从日均几十人暴增至300人,骑手、学生与打“飞的”而来的猎奇者挤满小店。

在被白酒从业者称为“最难一年”的2025年,这家面馆的拆杯实验意外为白酒行业带来了启发。老板黄文明的初衷质朴如面汤:“茅台整瓶太贵,拆杯卖才能让普通人尝到滋味。”

而他选中的三款酒恰是中国白酒的品质符号:茅台(48元/杯)、五粮液(24元/杯)、剑南春(12元/杯),分别锚定中国名酒三大经典价格带。当流量狂欢裹挟着小店,这场民间自发的场景革命,却揭示了名酒价值最坚硬的底层逻辑。

穿越周期的韧性

名酒价值再发现

2025年的白酒市场正经历近二十年来最严峻的挑战。有从业多年的经销商坦言:“今年比任何一年都艰难。”消费疲软、通缩压力与“最严禁酒令”的三重绞杀下,传统消费场景大面积消失。自2022年开启的行业调整已持续四年,全产业链都在等待未知的“拐点”。

当市场进入存量竞争,一个悖论浮现:经销商抱怨“卖名酒不挣钱”,但消费者却用购买投票证明越是不确定性增强,名酒的安全属性越被凸显。

经济学中的“风险厌恶效应”认为:当经济增速放缓,消费者更倾向选择认知度高的品牌降低决策风险。当行业高歌猛进时,创新与故事更能吸引眼球;而当潮水退去,经过历史淬炼的品质共识反而浮出水面。

由五届全国评酒会沉淀出中国名酒体系,构建了消费者对白酒品质的集体记忆。而“茅五剑”这一民间称呼的流传,标志着在超高端、高端和中高端市场的标杆产业与价值参照物的确立,构成了中国白酒的品质最大公约数。

因此,在品牌百花齐放的白酒市场里,“茅五剑”的价值不在于永远占据货架C位,而在于当消费者需要作出安全选择时,它们永远在候选名单的前列。

面馆老板对杯装“茅五剑”的定价,折合之后是高于当前500ml瓶装的实际零售价,但消费者仍欣然买单,证明市场对“老牌名酒溢价”的认可。

在经济周期波动时,“茅五剑”不仅是经销商的避险资产,也是普通人的尊严货币。当华东师大、上海交大的年轻学生们三五结伴而来,在面馆里各自点一杯白酒细细品饮,这时名酒对于他们不再是高高在上的身份象征,变成了普通人也能轻松体验的生活滋味。

当我们谈论名酒的价值,更多时候关注的是价格、销量,是名酒的年份老酒拍出的天价。但在上海这家面馆里,杯装零售的“茅五剑”让我们看到了名酒的另一种价值,它藏在市井烟火气中,是普通消费者对美好生活,对品位人生的向往。而这两者共同构成了名酒穿越周期的强大韧性,为中国白酒产业托底。

烟火气中的启示

名酒需要新场景

流量狂欢终会退潮。面馆爆红后,主播架手机堵门直播,老顾客被排队吓退,黄老板疲惫坦言:“一周卖不了几杯茅台,火了反而身心俱疲”。他不得不限量供应,并在撕下的价签旁贴出手写告示:“面可续,酒无存,心安处是日常”。

这场闹剧无意间揭露了行业痛点,消费者对名酒的消费需求是持续存在的,但囿于渠道和品牌调性要求,难以在更接地气的场景下存续。而这恰是高端酒如今的困境缩影,即如何平衡品牌调性与扩大市场面之间的矛盾?面馆的“拆零销售”给出了一个充满烟火气的答案,或许创新场景比颠覆定位更重要。

在上海这家面馆中,年轻人对杯装名酒的尝鲜热情令人意外,打破了“年轻人不喝白酒”的刻板认知。年轻人也许不是不爱喝白酒,而是不想按照既定的规则来饮用白酒,他们更希望在悦己、自由的氛围中,按照自己的想法喝上几杯。

面馆里,从12元一杯的剑南春到48元一杯的茅台,本质上都是通过最小成本获取名酒带来的心理满足。这种“碎片化品鉴”模式,恰是名酒通往普通消费者的柔性切口。

当上海面馆用拆杯销售打破名酒的“阶层化消费”时,实际完成了一次名酒价值的普及,消费一杯奶茶或一顿外卖钱,就能体验名酒品质,让“茅五剑”从礼品属性回归饮用本质,把饮酒的主导权还给消费者。

对品牌而言,杯装“散卖”虽然不能带来多少销量,却能让年轻消费群体建立起对品牌的初次认知,这种普惠式体验带来的长期价值不可估量。

这个夏天,3元面馆与杯装“茅五剑”带来的话题热度已经褪去,但为白酒行业带来的启示才刚刚开始。未来名酒会不会主动走下“神坛”,以更多元、个性化的方式出现在新的消费场景中?杯装名酒会不会成为常态?这些都有待考察。但唯一可以确认的是,在剥离浮华包装后,那些真正经得起时间检验的味道,终将在市井烟火中找到新的表达场景。

)